成年後見人の申立てはどんな時に必要になるの?

監修

司法書士 速水陶冶

/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

認知症や精神障害、知的障害などより、契約などを行うのに十分な判断能力がない人をサポートする人が成年後見人です。

成年後見人が必要なときには、申し立てにより選んでもらうことができます。今回は、成年後見の申立て方法や、どんな場合に成年後見人が必要になるかを説明します。

目次

成年後見人を付けるには家庭裁判所に申立てが必要

成年後見人とは?

成年後見人は、精神障害などにより自身の判断で法律行為(契約など)ができない人に対し、法律にもとづき個別に付けられる支援者になります。成年後見人を付ける人の多くは、認知症の人です。

認知症になると判断能力が衰えてしまうため、自分にとって不利な契約を結んでしまい、財産を失ってしまうようなリスクがあります。

認知症の人に成年後見人を付けると、成年後見人が代わりに契約手続きを行ってくれるため、本人の権利を守ることができます。

成年後見人を付けるには大きく2つの方法がある

成年後見制度を利用するためには、法律に従って手続きをとる必要があります。成年後見制度には法定後見と任意後見の2種類があり、どちらかの方法で成年後見人を付けることになります。

法定後見は、家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所で成年後見人を選んでもらう方法です。既に判断能力が衰えている人については、法定後見により成年後見人を付けることになります。

任意後見は、将来的に判断能力が低下した場合に備えて、本人自らがあらかじめ成年後見人になってもらう人を選び、契約を結んでおく方法です。

既に判断能力が衰えている人の場合には、契約自体ができないため、任意後見を利用することはできません。

任意後見を利用する場合には、認知症などになった後、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらう必要があります。任意後見監督人が選任されてはじめて任意後見契約の効力が生じ、後見が開始することになります。

| 法定後見 | 既に判断能力が衰えている人が対象。(家庭裁判所に後見人を選任してもらう。) |

|---|---|

| 任意後見 | まだ判断能力が衰えていない人が対象。(後見人になってもらいたい人と契約を結んでおく。) |

法定後見はレベルによって3つに分かれる

法定後見は、判断能力の低下の度合いによって、後見、保佐、補助の3つの類型に分かれます。支援者もそれぞれ後見人、保佐人、補助人と呼ばれます。

3つのうち最も判断能力の低下の度合いが高いケースが後見です。後見は判断能力が欠けているのが通常の状態になっている人が対象になるので、認知症の場合には後見となることが多くなっています。

後見人には、財産に関するすべての法律行為の代理権が与えられます。一方、保佐人や補助人に与えられるのは、主に同意権や取消権になります。

保佐人や補助人に代理権が与えられることもありますが、裁判所が認めた一部の法律行為に限定されます。

成年後見人選任の申し立て方法

成年後見人は家庭裁判所で選んでもらう

既に認知症になっている人に成年後見人を付けたい場合には、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立て、後見人を選任してもらう必要があります。

申し立ての際には親族などを候補者として指定することができますが、必ずしも候補者が選ばれるとは限りません。候補者以外が後見人に選任される場合には、弁護士・司法書士などの専門家になります。

成年後見人の選任申し立ての必要書類

後見開始の審判は、四親等以内の親族などが申立人となり、次のような書類を家庭裁判所に提出して申し立てます。

- 後見開始申立書

- 本人の戸籍謄本

- 本人の住民票

- 後見人候補者の住民票

- 診断書

- 成年後見等の登記がされていないことの証明書

- 財産に関する資料

- 収支状況に関する資料

成年後見人の申し立てにかかる費用

後見開始の申し立てをするときには、申し立て手数料として800円かかるほか、登記手数料として2600円がかかり、郵便切手代が3000円~4000円程度かかります。なお、裁判所で鑑定が必要とされた場合には、鑑定費用として5~10万円程度を払わなければなりません。また、申し立てを司法書士や弁護士に依頼すると、専門家の報酬が別途10万円~20万円程度かかります。

| 申し立て手数料 | 800円 |

|---|---|

| 登記手数料 | 2600円 |

| 郵便切手代 | 3000円~4000円程度 |

| 鑑定費用 ※必要な場合のみ | 5万円~10万円 |

| 専門家報酬 ※依頼した場合のみ | 10万円~20万円 |

申し立て後の大まかな流れ

家庭裁判所に後見開始の申し立てをすると、申立人や本人が裁判所に呼ばれ、面接が行われます。また、必要に応じて医師による鑑定が行われます。

後見を開始すべきという判断が下されると審判が出され、審判が確定すると東京法務局に後見登記がされます。なお、申し立てから登記までは2~3ヵ月程度かかるのが通常です。

成年後見人は、就任した後、財産目録を作成し裁判所に提出します。成年後見は裁判所の監督を受けることになるため、成年後見人は毎年裁判所に財産状況を報告することになります。

成年後見人の申し立てが必要になるケースとは?

成年後見の申し立てには手間や費用がかかるので、必要性がなければ手続きしない人がほとんどでしょう。具体的に、どういう場合に成年後見人が必要になるかと言えば、以下のようなケースが考えられます。

認知症の人の預貯金を管理したい場合

認知症になった人名義の預貯金口座は凍結されることがあります。たとえ家族であっても、本人以外が銀行の窓口で口座の解約をすることは基本的にできません。本人を銀行に連れて行っても、意思確認ができない状態なら同じことになります。

認知症の人の預貯金口座を管理するには、成年後見人が必要です。成年後見人は、本人の代理人として預貯金口座の解約ができます。

不動産の管理や処分が必要な場合

認知症の人が所有している不動産を他人に賃貸して家賃収入を得ている場合、不動産の管理を自分で行うことができません。成年後見人に不動産を管理してもらう必要があります。

また、不動産を売却したい場合にも、認知症の人が自分で契約を行うことはできないので、成年後見人に代理してもらわなければなりません。

成年後見人には、本人の代わりに不動産の管理や処分を行う権限があります。ただし、成年後見人が居住用不動産を処分する場合には、家庭裁判所の許可が必要です。

本人を施設に入所させたい場合

認知症の人を介護施設に入所させたい場合にも、成年後見人が必要になることがあります。本人に判断能力がなければ、介護施設に入所するための契約ができないからです。

親族であるという理由だけでは、成人している人の代理人にはなれません。成年後見人を選任してもらい、成年後見人が本人の代理人として契約を結ぶ必要があります。

各種相続手続にも成年後見人の申し立てが必須

相続が発生したとき、相続人の中に認知症の人がいれば、成年後見人の選任が必須になる場合があります。

たとえば、亡くなった人の預貯金口座を解約する際には相続人全員の関与が必要になるため、認知症の人には認知症の人には成年後見人を付けなければなりません。

相続手続きでは、遺言書がない場合、相続人の全員で遺産分割協議をすることになります。認知症の人は遺産分割協議ができないので、事前に成年後見人を選任しなければならず、時間がかかってしまいます。

なお、亡くなった人が遺言書を残していれば、遺言書どおりに相続が行われるので、認知症の人を関与させずに相続手続きができます。認知症の人が相続人になることがあらかじめわかっている場合、相続手続きをスムーズにするためには、遺言書を活用するのが有効です。

まとめ

認知症などで判断能力が衰えた人には、成年後見人を付けなければならない場面があります。成年後見人を付けるには、家庭裁判所に申し立てをし、審判を受けるという手続きが必要です。

成年後見人の申し立て手続きには時間がかかります。親族の中に認知症の人がいる場合には、将来のことを予測して、早めに成年後見人選任申し立ての手続きをとっておいた方がよいでしょう。

お探しの記事は見つかりましたか?

関連する記事はこちら

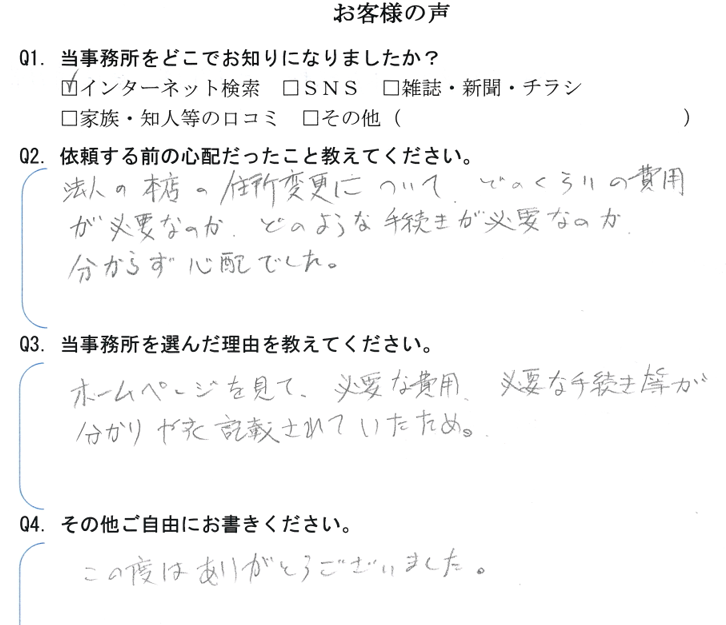

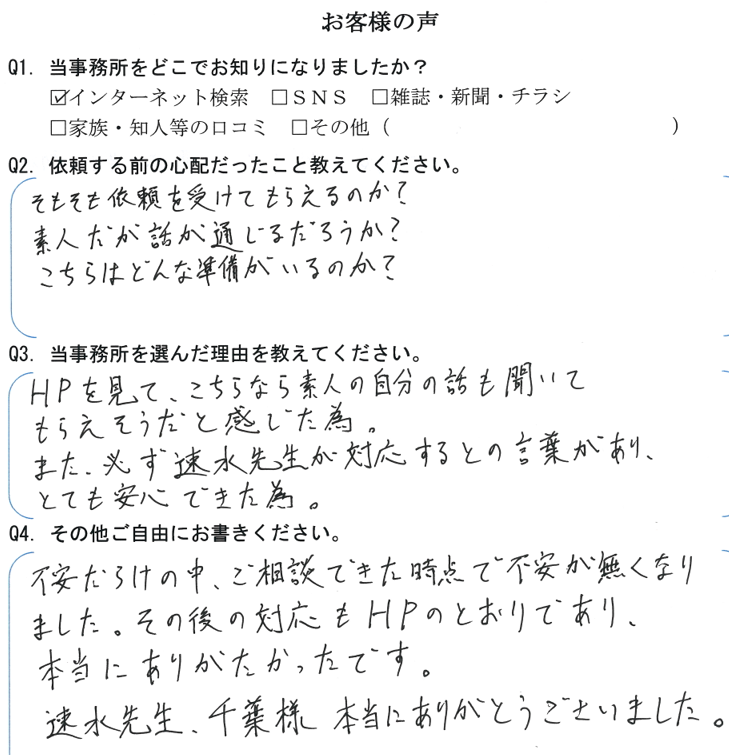

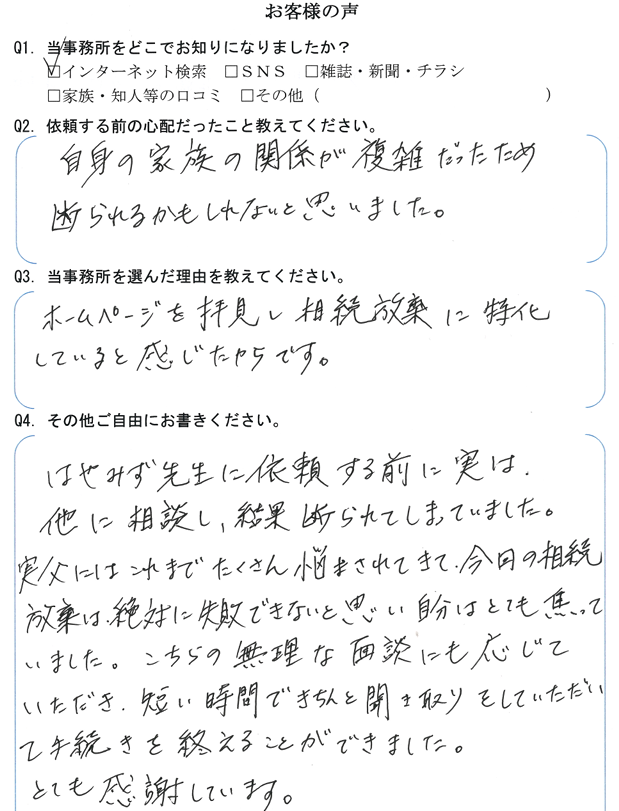

お客様の生の声

コラムカテゴリー

- トップページ

- はやみず総合事務所について

- お客様の生の声

業務内容・サービス紹介

- 法人向けサービス

よくあるご質問

- よくあるご質問

コンテンツ

- プライバシーポリシー

- 求人情報

新着情報

2024/12/28

年末年始の営業のお知らせ2024/07/24

資格予備校のアガルートアカデミー公式サイトに特別インタビューが掲載されました。2024/03/02

【解決事例】前妻の子が共同相続人になるケース2024/01/24

売れない「負動産」を相続した際の対処方法を司法書士が解説