相続税の配偶者控除の意外なデメリットとは?知らないと損をする!?

監修

司法書士 速水陶冶

/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

ここでは、配偶者控除のメリットとデメリットについて説明します。

相続の配偶者控除とは

相続税の配偶者控除の内容

相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)では、被相続人の配偶者について、次のア、イのうちどちらか多い金額を相続税額から控除できます。

ア 1億6000万円

イ 配偶者の法定相続分相当額(課税価格の合計額×配偶者の法定相続分)

・配偶者に相続税がかからない場合とは?

相続税には配偶者の税額軽減制度があるため、次の①②のいずれかに該当すれば、配偶者には相続税はかからないことになります。

①相続した額が1億6000万円以下の場合

配偶者が実際に取得した相続財産の課税価格が1億6000万円以下の場合には、配偶者の納付税額は0円となります。もし被相続人の残した財産が1億6000万円以下であれば、配偶者が全部を相続したとしても、相続税はかかりません。

②相続した額が法定相続分以下の場合

たとえば、被相続人の残した財産が4億円で相続人が配偶者と子である場合、配偶者の相続分は2分の1ですから、2億円までは相続税はかかりません。この場合には、配偶者が2億円相続しても、相続税はかからないことになります。

配偶者控除が設けられている理由

相続税には配偶者の税額軽減の制度があるため、配偶者には相続税がかからないことが多くなっています。これは、配偶者は通常、被相続人の財産形成に大きく貢献しているからです。

たとえば、夫婦で暮らしていた自宅を夫の死後に妻が相続する場合、配偶者控除がなければ妻の相続税の負担が大きくなってしまい、自宅を売却しなければならないことにもなりかねません。このような事態は妻にとって酷ですから、配偶者控除の制度が用意されているのです。

配偶者控除の対象となる「配偶者」とは?

被相続人が亡くなった時点で被相続人と法律上の婚姻をしている配偶者であれば、婚姻期間に関係なく配偶者の税額軽減の対象となります。長期間の内縁関係や事実婚であっても、法律上の婚姻をしていなければ、配偶者控除は受けられません。

また、配偶者が相続放棄をした場合でも、遺贈により取得した財産があるときには、配偶者控除が受けられます。

配偶者控除の対象とならない相続財産

次の財産については、配偶者の税額軽減の対象とはなりません。

①相続税の申告期限において未分割の財産

遺産分割が必要な場合、相続税の申告期限(相続開始から10か月)までに遺産分割が終わっていなければ、配偶者の税額軽減が受けられません。

ただし、相続税の申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出したうえで、最初の申告期限から3年以内に遺産分割を行った場合には、遺産分割が成立した日から4か月以内に更正の請求を行うことにより、配偶者の税額軽減を受けることができます。

②仮装・隠蔽されていた財産

相続財産の一部を隠していたり、実際には存在していない債務を記載したりするなど、意図的に事実と異なる申告がされたような場合には、配偶者の税額軽減は受けられません。

配偶者控除の適用を受けるには?

相続税の計算において配偶者控除を受けるためには、次の要件をみたす必要があります。

戸籍上の配偶者であること

被相続人が亡くなった時点で、戸籍上配偶者である必要があります。内縁関係や事実婚のパートナーは該当しません。既に離婚している配偶者も対象外です。

遺産分割協議が終了していること

配偶者控除により軽減される税額は、配偶者が相続した遺産の額をもとに計算されます。配偶者控除を受けるには、遺産分割協議が終わり、配偶者の相続する遺産が確定している必要があります。

なお、遺言書が残されている場合、もしくは相続人が配偶者のみの場合には、遺産分割協議は不要です。

期限内に相続税の申告書を提出していること

配偶者控除を適用すれば相続税が0円になる場合でも、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月)までに、相続税の申告書を提出しなければなりません。

申告期限までに遺産分割が終了していない場合には、法定相続分のまま申告書を出す必要があります。このときに「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておくと、3年以内に遺産分割を終了させて、配偶者控除の適用を受けられます。

必要書類を提出していること

相続税の申告書を提出するときには、以下の書類も提出する必要があります。

- 戸籍謄本

- 遺産分割協議書の写し(遺言書がある場合には遺言書の写し)

- 遺産分割協議書に押印している相続人全員の印鑑証明書

財産を隠蔽していないこと

相続財産の一部を意図的に隠ぺいするなどして事実と異なる申告がされた場合には、配偶者控除は受けられません。

配偶者控除が第二次相続にもたらす影響

夫婦の間に子が2人いる家族で、夫が先に亡くなり、次に妻が亡くなったとし、第一次相続で夫の財産1億円を(1)妻が単独相続するケースと、(2)法定相続で妻が2分の1の5000万円を相続するケースを比較してみます(※妻が元々持っていた財産はないものと仮定)。

(1) 妻が単独相続するケース

<第一次相続>

相続人は妻1人ですが、妻は配偶者控除により相続税がかかりません。つまり、第一次相続で発生する相続税は0円です。

<第二次相続>

妻が夫から相続した1億円を子2人で相続することになります。相続人は2人ですから

基礎控除額 3000万円+600万円×2人=4200万円

課税遺産総額 1億円-4200万円=5800万円

となります。

相続税の計算では、まず課税遺産総額を法定相続分で分けたものに相続税率をかけて各人の相続税額を出し、それを合計して相続税の総額を出します。さらに、相続税の総額を実際の相続割合に応じて按分して各人が負担することになります。

この例では、子2人の法定相続分は各2900万円となり、これに相続税率をかけて算出される相続税額は各385万円となります。ここから相続税の総額を出すと770万円となります。これを子2人が実際の相続割合に応じて負担することになりますが、子には控除はないため、第二次相続で発生する相続税は770万円となります。

以上より、(1)のケースでは、第一次相続、第二次相続トータルで発生する相続税は、770万円となります。

(2) 法定相続で妻が5000万円を相続するケース

<第一次相続>

相続人は妻と子2人の3人ですから、

基礎控除額 3000万円+600万円×3人=4800万円

課税遺産総額 1億円-4800万円=5200万円

となります。

課税遺産総額を法定相続分で分けると妻2600万、子は各1300万となり、これに相続税率をかけて算出される相続税額は、妻340万円、子は各145万円となります。ここから相続税の総額は485万円となり、これを各人が実際に相続した割合で按分すると、妻315万円、子は各157万5000円となります。妻は配偶者控除により納付税額0円となりますから、第一次相続で発生する相続税は子2人の相続税を合計した315万円となります。

<第二次相続>

妻が夫から相続した5000万円を子2人で相続します。

基礎控除額 3000万円+600万円×2人=4200万円

課税遺産総額 5000万円-4200万円=800万円

課税遺産総額の800万円の2分の1である400万円に相続税率をかけて算出される相続税額は40万円ですから、相続税の総額は80万円です。子には控除はありませんから、第二次相続で発生する相続税は80万円となります。

以上より、(2)のケースでは、第一次相続、第二次相続トータルで発生する相続税は、395万円となります。

相続税の配偶者控除は利用すべき?

配偶者控除を利用すれば、1億6,000万円までの遺産を相続税なしで配偶者に相続させることができます。ただし、配偶者控除の恩恵を最大限受けるため、配偶者に遺産の全額を相続させると、デメリットになるケースがあることも知っておきましょう。

利用した方が良い場合

子供がおらず二次相続の心配がない夫婦の場合には、配偶者控除を最大限使えるよう配偶者が遺産を全額相続しても、特にデメリットはありません。

また、被相続人が若くして亡くなった場合には、二次相続までに相続対策をする時間があるため、配偶者が遺産を全額相続してもかまわないでしょう。

利用しない方が良い場合

子供がいて二次相続がある場合には、配偶者控除を最大限使って税額を抑えるのではなく、二次相続まで考慮して配偶者の相続額を決めるのがおすすめです。一次相続では配偶者控除により税額が抑えられたとしても、二次相続の負担が大きくなってしまうことがあります。

まとめ

第一次相続で配偶者控除を上限まで使うと、第二次相続の相続税の負担が大きくなってしまうことがあります。相続の配偶者控除を利用して節税したい場合には、第二次相続までトータルに考えておかなければ、逆に損してしまうことがあります。配偶者控除を含めた相続対策については、専門家に相談しながら決めることをおすすめします。

関連記事

お探しの記事は見つかりましたか?

関連する記事はこちら

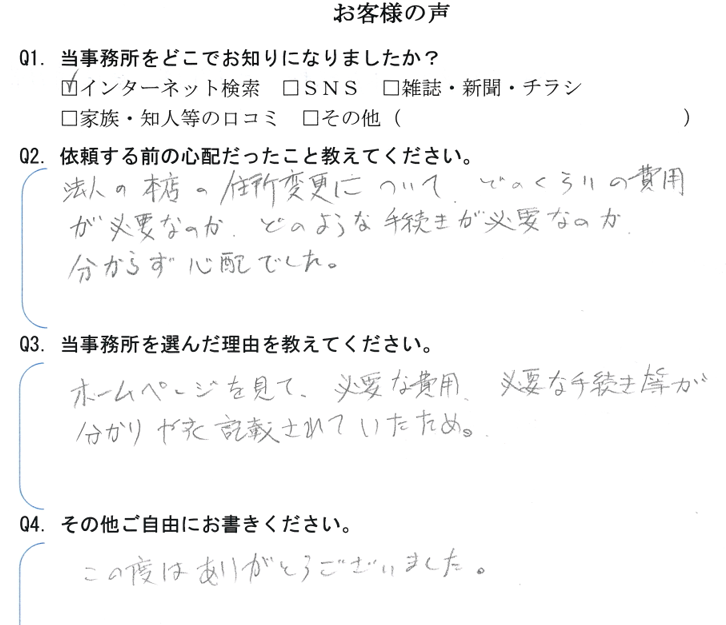

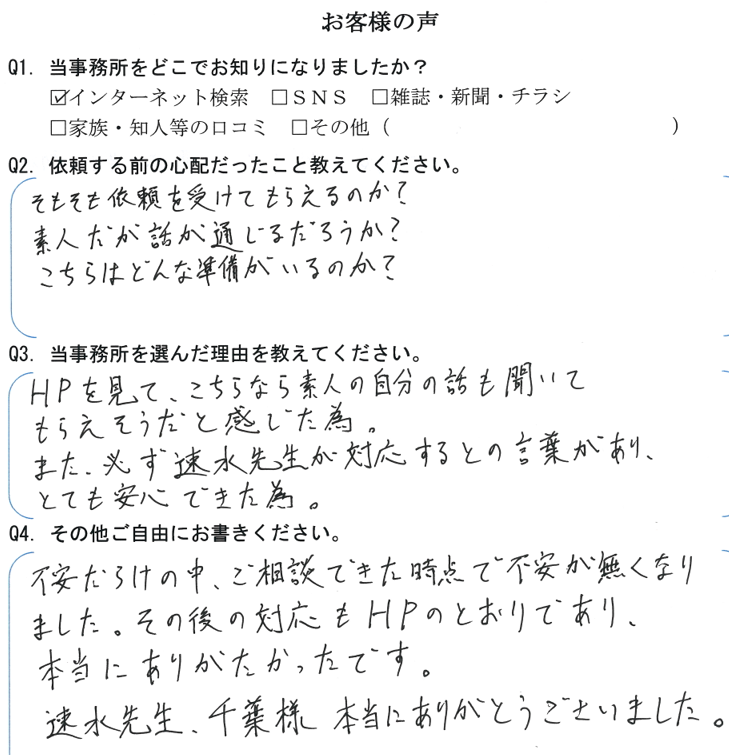

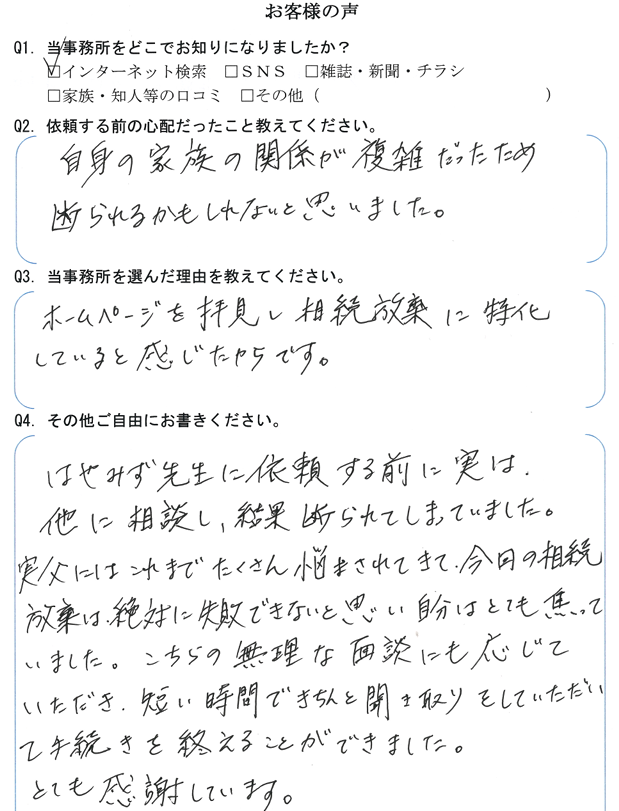

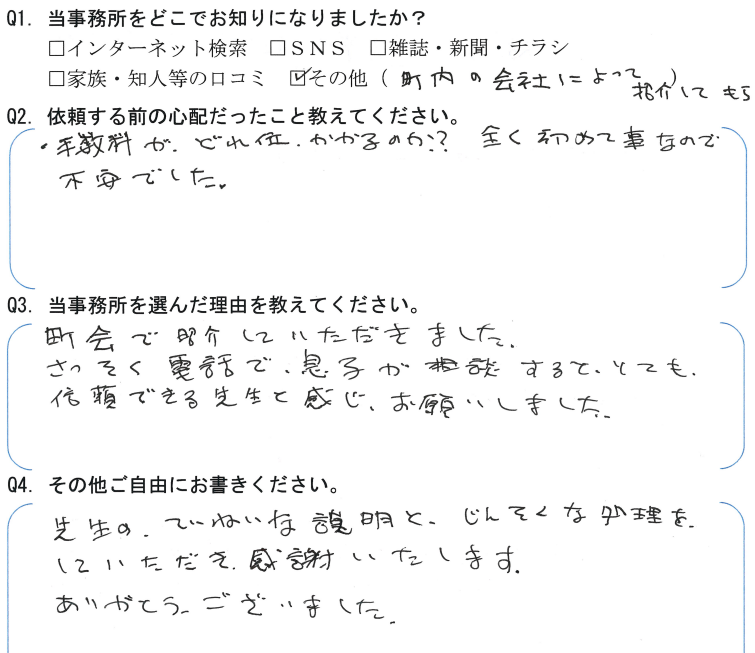

お客様の生の声

コラムカテゴリー

- トップページ

- はやみず総合事務所について

- お客様の生の声

業務内容・サービス紹介

- 法人向けサービス

よくあるご質問

- よくあるご質問

コンテンツ

- プライバシーポリシー

- 求人情報

新着情報

2024/12/28

年末年始の営業のお知らせ2024/07/24

資格予備校のアガルートアカデミー公式サイトに特別インタビューが掲載されました。2024/03/02

【解決事例】前妻の子が共同相続人になるケース2024/01/24

売れない「負動産」を相続した際の対処方法を司法書士が解説