社長が死亡したが後継者がいない場合の対応方法について

監修

司法書士 速水陶冶

/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

そこで本記事では、もし社長が急逝し、後継者がいない場合、会社は一体どうなるのかについて詳しく解説いたします。

さらに、その際の具体的な対処方法についてもご説明いたしますので、万が一の事態に備え、今からできる対策を検討しておきましょう。

社長が死亡してもすぐに会社はなくならない!ただし代表不在となるため、後任決定や会社の方針を相続人が検討する。

会社の今後を決めるのは相続人!継続なら後継者、たたむなら解散・清算。いずれも相続人が株式を相続し対応する。

事前の備えが大切!後継者を決めて遺言書を作っておくなど、生前の対策をしておくことが重要。

目次

社長が亡くなると、会社には何が起こるのか?

社長の死亡後も、会社は存続する

会社は法律上「法人」という人格を与えられた組織であり、自然人と同じように権利や義務を持つことができます。したがって、社長が亡くなったとしても、会社そのものが消滅することはありません。なぜなら、法人である会社と社長は、法律上は全くの別人格として扱われるからです。

ただし、 代表取締役の死亡は、その役職からの退任事由となります。つまり、社長が亡くなると、会社は代表者を失った状態になるのです。このため、後任の代表取締役を、取締役会や株主総会の決議によって新たに選任する必要があります。

相続人は会社ではなく「株式」を相続する

社長が亡くなっても会社は存続しますが、会社そのものが相続人に引き継がれるわけではありません。相続の対象となるのは、亡くなった社長が保有していた会社の株式です。

特に中小企業の場合、社長が発行済株式の全部または大部分を所有しているケースが多く見られます。そして、これらの株式は、預貯金や不動産といった他の財産と同様に、相続人全員で遺産の分け方を話し合う遺産分割協議の対象となります。

社長の相続人は、故人が保有していた株式を相続する権利を有します。しかしながら、株式を相続するということは、株主として会社の経営に関わる決定権を持つことになるため、誰が株式を相続するのかは、単に財産を分けるという視点だけでなく、会社の将来も考慮して慎重に検討する必要があります。

会社を存続させるかどうかで対処方法が変わる

もし後継者を指名しないまま社長が亡くなった場合、まず最初に検討すべきなのは、会社を存続させるのか、それともたたむのかという点です。会社を存続させるのであれば、誰を後継者とするのかという重要な問題に直面します。

一般的には、親族の中から後継者を選ぶケースが多いでしょう。しかし、親族の中に適任者がいない場合には、従業員などの親族以外の第三者に事業承継したり、M&A(Mergers and Acquisitions:合併と買収)によって会社を譲渡したりする方法も視野に入れる必要があります。

以下では、社長が亡くなった後の会社の進路別に、必要な手続きの概要を解説していきます。

会社をたたむという選択をした場合

会社の「解散」と「清算」の違いを理解する

会社をたたむためには、まず「解散」という手続きが必要です。この解散とは、会社の事業活動を停止することを意味します。ただし、会社が解散した時点ですぐに消滅するわけではありません。会社を完全に消滅させるためには、解散後に「清算」という手続きを行う必要があります。

会社の「清算」とは、会社に残っている資産や負債を整理し、残った財産(残余財産)を株主に分配する手続きです。この清算手続きは、相続人などが清算人となって進める必要があります。清算手続きがすべて完了し、株主総会の承認を得ることで、会社の法人格は消滅します。そして最終的には、法務局で清算結了の登記を行うことで、会社をたたむ手続きが完了します。

相続人が株式を相続し、手続きを進める必要性

会社は、定款に定められた解散事由が発生した場合や、株主総会の決議によって解散します。もし、会社の定款に「代表取締役が死亡したときには会社を解散する」という定めがあれば、社長の死亡によって会社を解散できます。しかしながら、そのような定めがないことが多く、一般的には株主総会の決議を経て解散の手続きを進めます。

ただし、社長一人が株主である一人会社の場合には、株主である社長自身が亡くなっているため、株主総会を開くことができません。したがって、会社を解散するためには、まず相続人が故人の株式を相続して株主となり、その後、解散の手続きを進める必要があります。

また、一人会社の社長が亡くなった場合でも、法人税の納付義務や決算申告義務などは残ります。もし、手続きをせずに放置してしまうと、ペナルティが課せられる可能性もあるため、専門家に相談し、速やかに対処することが重要です。

債務超過に陥っている場合は?

もし会社の負債が資産を上回り、債務超過の状態にある場合、通常の解散・清算手続きでは会社をたたむことができません。このような状況では、裁判所に申し立てて、破産の手続きを行う必要があります。破産手続きでは、裁判所が選任した破産管財人が会社の財産を管理し、清算手続きを進めます。

相続人が会社を引き継ぐという選択をした場合

ただし、相続人が会社を引き継ぐ場合でも、社長の地位そのものを相続するわけではありません。株式を相続した上で、後継者が株主総会等で代表取締役に選任される必要があります。

後継者となる相続人が株式を相続する

株主総会で取締役に選任されるためには、議決権の過半数を有する株式が必要です。一人会社の場合、後継者が社長の保有していた株式のすべてを相続すれば、自身の意思で株主総会を開き、自分を代表取締役に選任することができます。つまり、自動的に社長になることができます。

一方、複数の相続人で株式を分け合う場合には、後継者が過半数の株式を取得し、社長に選任されるように調整する必要があります。後継者を誰にするかについて、相続人全員の意見が一致していれば問題ありません。しかし、相続人間で意見の対立がある場合には、株式の分け方を慎重に検討する必要があります。

相続人は譲渡制限付き株式も承継できる

中小企業の多くでは、第三者に経営に関与されないよう、株式の譲渡に制限を設けています。株式譲渡制限がある場合、株式の譲渡には取締役会または株主総会の承認が必要です。ただし、相続の場合には、相続人は譲渡制限株式も当然に承継できます。

第三者が会社を引き継ぐ場合には?

会社に従業員がいて、事業も継続している場合などには、会社をたたむわけにもいかないことが多いでしょう。しかし、社長の親族には、後継者となれる人物がいないこともあります。このような場合、第三者に会社を引き継いでもらうことを考えなければなりません。

第三者に会社を引き継ぐ場合には、社長が保有していた株式を後継者に買い取ってもらう必要があります。なお、亡くなった社長名義の株式をそのまま第三者に譲渡することはできません。相続人が一旦株式を相続した上で、株式の譲渡契約を結ぶことになります。株式譲渡制限が設けられている場合には、譲渡契約を結ぶ前に、定款の定めに従い取締役会または株主総会の承認を受ける必要もあります。

相続放棄をする場合には?

会社の債務が多い場合には、社長の連帯保証債務も多く、相続により相続人が債務を引き継いでしまう可能性があるでしょう。相続人が債務を引き継ぎたくない場合には、相続放棄をする選択肢があります。相続放棄をすれば、会社の株式を相続することもなく、会社の経営に関与する必要もありません。 ただし、相続放棄をすれば、他の財産もすべて相続できなくなってしまいます。また、相続人全員が相続放棄をした場合、会社を動かせない状態になります。会社を動かせなければ、会社をたたむ手続きもできません。会社を動かすには、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらうなどの手続きをしなければならず、相続人が手続きするとなると負担にもなってしまいます。 相続放棄には、相続開始を知ったときから3か月以内という期限もあり、迅速かつ慎重な判断が必要になります。社長に後継者がおらず、相続放棄を考えている場合には、専門家に相談するのがおすすめです。

生前の対策で円滑な事業承継を

後継者がいない状態で社長が亡くなると、代表者不在のまま会社が存続している状態となり、さまざまな問題が発生する可能性があります。会社をたたむにも、相続人が手続きしなければなりません。相続手続きが進まなかったり、相続人間で対立が起こったりすれば、いつまでも会社を動かせないことにもなってしまいます。

経営者自らが株主である中小企業では、事業承継対策をしておくことが欠かせません。会社を継続する場合、後継者を決めて遺言書を作成しておくなどの備えをしておきましょう。

遺言書を作成する場合には、相続人の遺留分にも配慮する必要があります。トラブルを予防し、相続人の負担を軽減するための対策をとっておくことが大切です。

まとめ

社長が亡くなって後継者がいない場合、後継者を決めて会社を存続させるか、会社をたたむかを考えなければなりません。いずれにしろ相続人が手続きしなければ、会社は動かせないことが多くなります。

会社の社長が不在になった場合、速やかに手続きを進める必要があります。何から始めたらよいかわからない場合には、専門家に相談して対処法を検討しましょう。当事務所でも相続や事業承継のご相談を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。

お探しの記事は見つかりましたか?

関連する記事はこちら

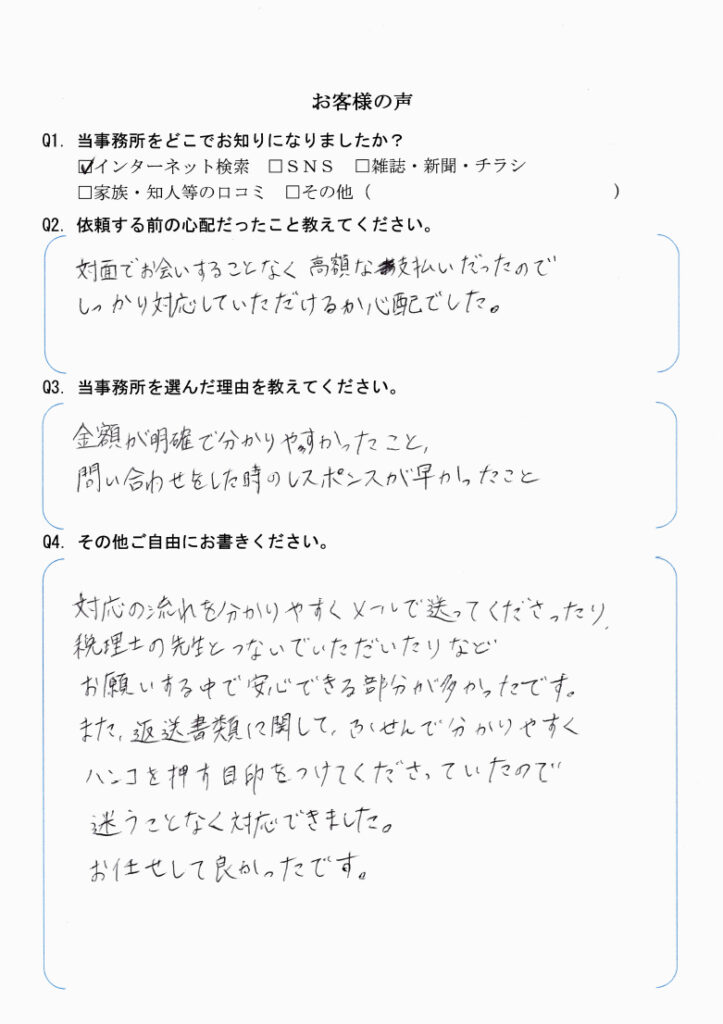

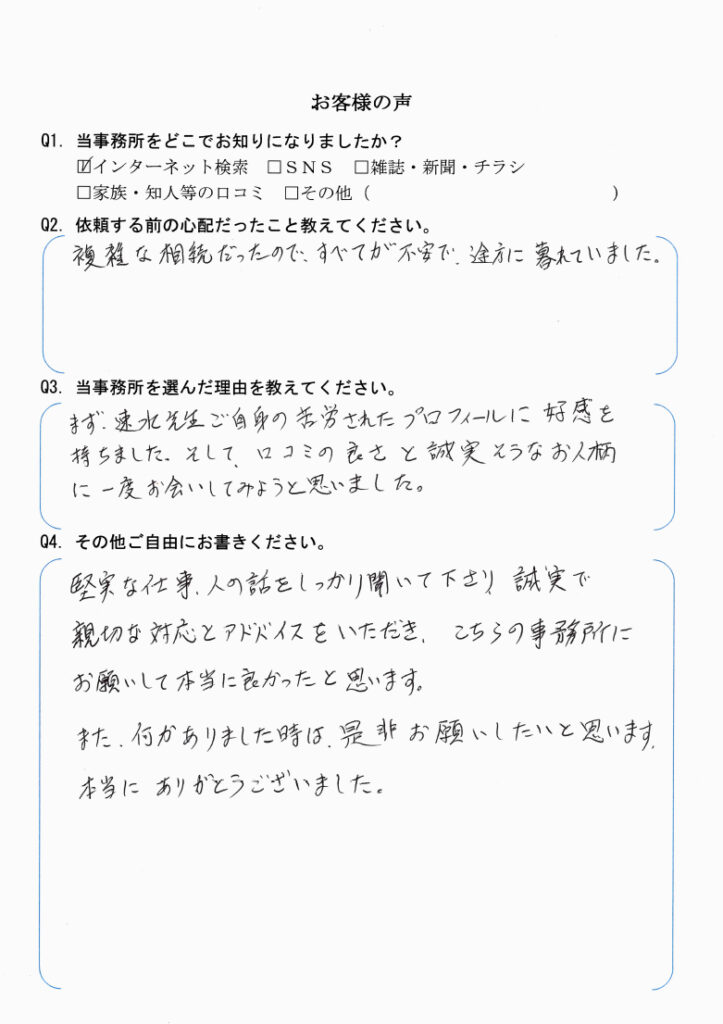

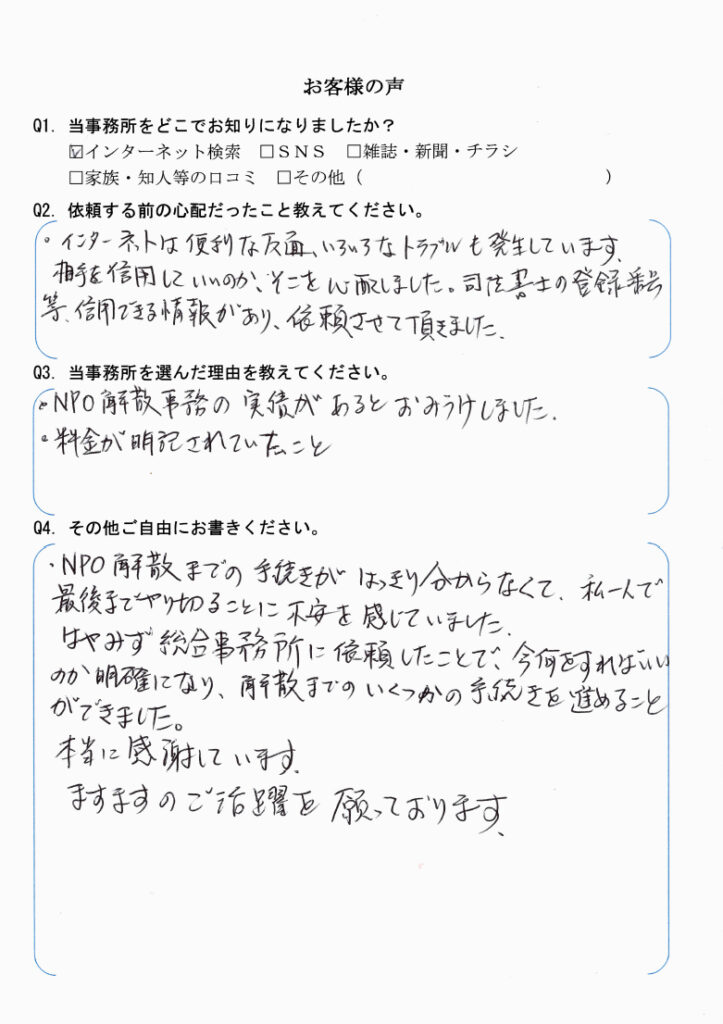

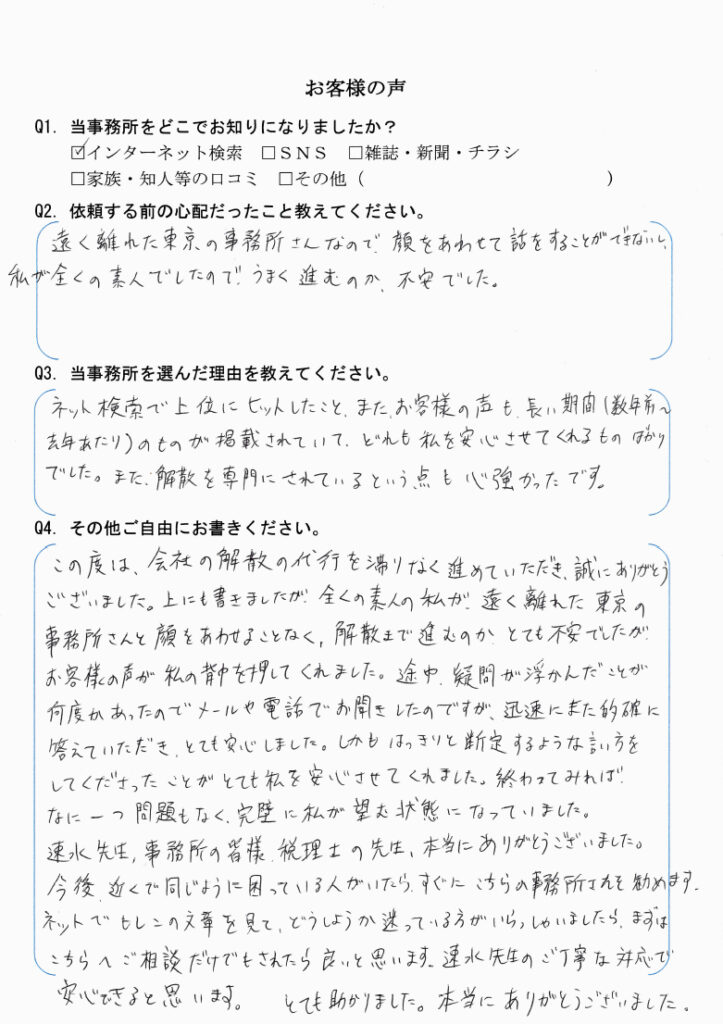

お客様の生の声

コラムカテゴリー

- トップページ

- はやみず総合事務所について

- お客様の生の声

業務内容・サービス紹介

- 法人向けサービス

よくあるご質問

- よくあるご質問

コンテンツ

- プライバシーポリシー

- 求人情報

新着情報

2025/04/21

社長が死亡したが後継者がいない場合の対応方法について2024/12/28

年末年始の営業のお知らせ2024/07/24

資格予備校のアガルートアカデミー公式サイトに特別インタビューが掲載されました。2024/03/02

【解決事例】前妻の子が共同相続人になるケース