生前贈与された財産でも遺留分減殺請求できる?

監修

司法書士 速水陶冶

/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

亡くなった人が生前贈与を行っていたため、相続人が財産を相続できなくなることがあります。遺留分のある相続人は、生前贈与された財産についても、遺留分減殺請求を行って取り戻しが可能です。ここでは、生前贈与の注意点や生前贈与された財産に対する遺留分減殺請求について説明します。

生前贈与の契約内容は記録しておこう

生前贈与のメリット

自分の財産を次世代に承継したい場合、生前贈与と遺言という2つの選択肢があります。生前贈与のメリットは、自分の意思でタイミングを決められるという点です。遺言は亡くなるまで効力が発生しないため、遺言書を作成しても、いつ財産の移転が起こるかはわかりません。

一方、生前贈与なら、財産を譲る側(贈与者)と受け取る側(受贈者)の両方にとって良いタイミングを選べます。

生前贈与するなら贈与税を節税できる方法で

生前贈与する場合には、注意しておかなければならないのが、贈与税です。贈与税の税率は高いので、何も考えずに生前贈与すると、高額の税金を払わされてしまう可能性があります。贈与税には110万円の基礎控除があり、年間110万円までの贈与なら贈与税は課税されません。110万円の非課税枠を使って暦年贈与を行えば、贈与税を非課税にすることも可能です。

また、直系尊属からの贈与については、住宅取得資金贈与の非課税特例、教育資金の一括贈与の非課税特例、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例が使えるので、こうした特例により贈与税を非課税にすることもできます。

財産を少しずつ移したい場合には注意が必要

暦年贈与では毎年110万円までは非課税ですから、毎年110万円ずつ贈与すれば、まとまった金額を非課税で移転することもできます。不動産であっても、持分贈与という形で何回かに分けて贈与すれば、非課税贈与が可能です。

しかし、毎年繰り返し贈与を行うと、定期贈与とみなされてしまう可能性があります。たとえば、毎年110万円ずつ10年間贈与を行った場合、1,100万円を10回に分けて贈与したとして、課税対象になることがあるということです。

生前贈与するなら贈与契約書を作成しておく

生前贈与するときには、贈与契約書を作成しておきましょう。贈与契約は、贈与者の「財産を譲る」という意思表示と受贈者の「財産をもらう」という意思表示があれば、口頭でも成立します。しかし、口約束はトラブルのもとです。

贈与契約書を作成しておけば、課税上も不利な扱いを受けずにすむことがあります。暦年贈与する場合でも、毎年贈与契約書を作成しておき、それぞれの贈与が独立したものであることの証拠を残すようにしましょう。

生前贈与も遺留分減殺請求の対象になる

遺留分減殺請求とは?

「遺留分」とは相続人が必ず受け取れる最低限の取り分です。兄弟姉妹(代襲相続人含む)には遺留分はありませんが、それ以外の相続人には遺留分があります。遺留分のある相続人を「遺留分権利者」といいます。被相続人が遺言を残していたことにより、遺留分権利者が遺留分を相続できなくなった場合には「遺留分減殺請求」が可能です。遺留分減殺請求とは、遺留分を取り戻す意思表示のことです。

遺留分算定の基礎財産

遺留分は、遺留分算定の基礎となる財産に対する割合になります。遺留分算定の基礎財産は、相続開始時の財産に贈与の額を加え、そこから債務の全額を差し引きして計算します(民法1029条)。遺留分を計算するときには、相続財産だけでなく、生前贈与も合わせた財産に割合をかけます。つまり、生前贈与された財産も遺留分減殺請求の対象財産に含まれるということです。

遺留分減殺請求の対象になる生前贈与

民法1030条では、遺留分算定の基礎財産に含まれる生前贈与について、次のように定められています。

①相続開始前1年間の生前贈与

→すべて遺留分算定の基礎財産に加算

②相続開始1年前よりも前の日にされた生前贈与

→贈与者・受贈者双方が遺留分を侵害することを知っていた場合に遺留分算定の基礎財産に加算

つまり、①②に該当する生前贈与は、遺留分減殺請求の対象になり得るということです。

特別受益も遺留分減殺請求の対象になる

特別受益に該当する生前贈与についても、遺留分算定の基礎財産に加算され、遺留分減殺請求の対象となることが判例上明らかになっています。

特別受益とは、相続人の一部の人が被相続人から特別に得た利益のことです。たとえば、特定の相続人が、被相続人から結婚の際の持参金や事業を始める資金などの贈与を受けている場合には、特別受益に該当します。

特別受益がある相続では、遺産分割の際に特別受益を「持ち戻し」として相続財産に加算した上で、法定相続分を算定します。被相続人は持ち戻しの免除の意思表示も可能ですが、遺留分を侵害することはできません。つまり、持ち戻しの免除がされている場合でも、遺留分減殺請求は可能です。

なお、現状では特別受益については時期に限らず遺留分算定の基礎財産に含まれますが、相続法改正により2019年7月1日以降は、相続開始前10年以内のものに限り遺留分算定の基礎財産に含まれることになります。

遺留分減殺請求のルールと対象者について

遺留分減殺請求の相手方

遺留分減殺請求をする相手は、遺留分を侵害している受遺者や受贈者及びその包括承継人(相続人など)です。受遺者や受贈者からの譲受人については、譲渡のときに遺留分権利者の損害を加えることを知っていたときに限り、遺留分減殺請求ができるとされています(1040条)。

遺留分減殺請求には順序がある

民法では、「贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない」(1033条)と定められています。生前贈与も遺留分減殺請求の対象になりますが、遺贈(遺言により相続させた財産も含む)の方が優先です。また、死因贈与(死亡時に効力が発生する贈与契約)は、贈与の1つですが、生前贈与よりも優先されます。

つまり、遺留分減殺請求の順序は、次のようになります。

①遺贈→②死因贈与→③生前贈与

遺贈を減殺して遺留分の取り戻しができる場合には、贈与を減殺することはできません。生前贈与を減殺できるのは、遺贈と死因贈与を減殺しても遺留分を確保できない場合になります。

遺贈や生前贈与が複数ある場合のルール

遺贈が複数ある場合には、目的物の価額の割合に応じて減殺します(1034条)。贈与が複数ある場合には、後の贈与から順番に減殺します(1035条)。

なお、受贈者が贈与された財産を使ってしまい無資力となっている場合には、財産の取り戻しができません。この場合には、他の財産から多く取り戻すことはできず、損失は遺留分権利者が負担しなければならないものとされています(1037条)。

2019年7月以降は遺留分の取り戻し方法が変更

相続法改正により、2019年7月1日以降、遺留分減殺請求は遺留分侵害額請求に変わります。遺留分権利者は、これまでのように遺贈・贈与された財産を取り戻すのではなく、遺留分に相当する金額の請求を行うことになります。

2019年7月以降に発生した相続については、遺留分権利者は上記のような方法で遺留分減殺請求を行うことはできません。受遺者や受贈者は遺留分権利者に対し、財産を返すのではなく、お金を払わなければならなくなります。

まとめ

遺言を作成するときだけでなく、生前贈与を行うときにも、遺留分に注意しておきましょう。贈与を受けた人が、将来遺留分権利者に財産を返さなければならないことがあります。生前贈与のタイミングや方法についても、専門家にアドバイスを受けるようにしましょう。

お探しの記事は見つかりましたか?

関連する記事はこちら

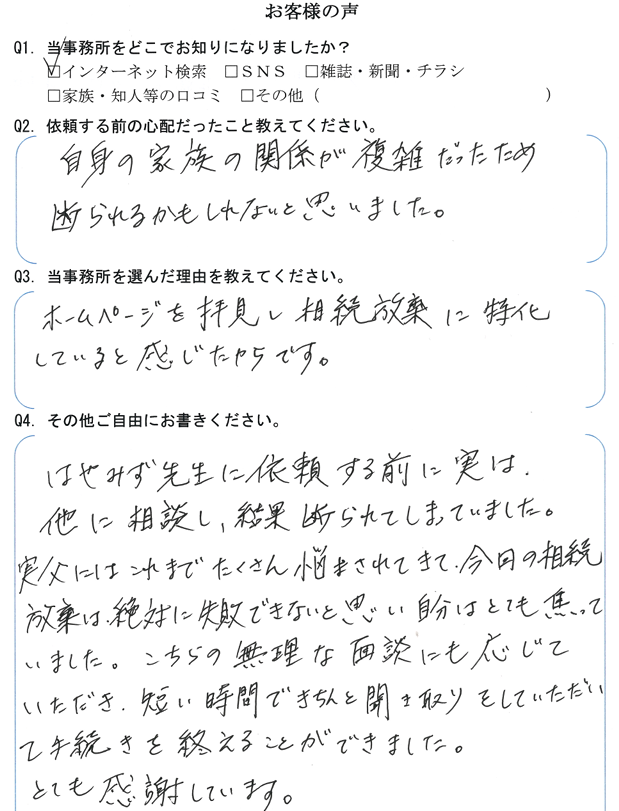

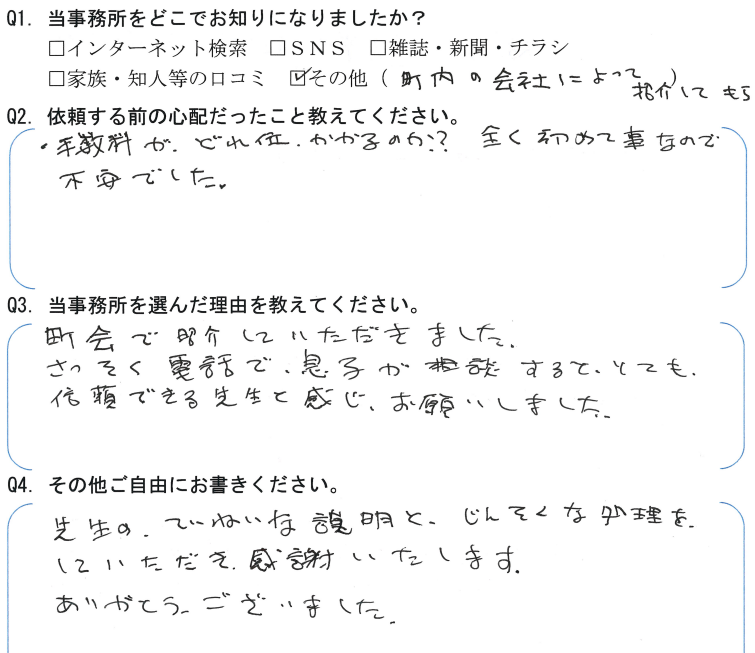

お客様の生の声

コラムカテゴリー

- トップページ

- はやみず総合事務所について

- お客様の生の声

業務内容・サービス紹介

- 法人向けサービス

よくあるご質問

- よくあるご質問

コンテンツ

- プライバシーポリシー

- 求人情報

新着情報

2024/12/28

年末年始の営業のお知らせ2024/07/24

資格予備校のアガルートアカデミー公式サイトに特別インタビューが掲載されました。2024/03/02

【解決事例】前妻の子が共同相続人になるケース2024/01/24

売れない「負動産」を相続した際の対処方法を司法書士が解説