遺言書が無効になる4つのケースを解説

監修

司法書士 速水陶冶

/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

遺言書には民法に定められた厳格なルールがあり、ルールを守っていない遺言書は無効です。

ここでは、遺言書が無効になるのはどんなケースなのかを説明します。自筆証書遺言が無効になる4つのケースのほか、公正証書遺言が無効になるケースも押さえておきましょう。

目次

遺言書の種類

遺言書にはいくつか種類がありますが、一般に利用されるのは、自筆証書遺言か公正証書遺言のどちらかです。

自筆証書遺言とは

遺言者が、全文、日付、氏名を自書(手書き)して作成する遺言書です。自筆証書遺言は、いつでもどこでも、自分だけで書いて作ることができ、費用もかかりません。

自筆証書遺言は、相続開始後に発見しても勝手に開封することができず、家庭裁判所に検認の申し立てをする必要があります。検認とは、遺言の内容を確認し、保全する手続きです。自筆証書遺言は気軽に作成できますが、紛失や改ざんのリスクがあります。書いたことを秘密にできますが、発見されなかったら意味がなくなってしまうのもデメリットです。

【自筆証書遺言の要件】

- 遺言者が全文、日付、氏名を自書する

- 遺言者が押印する

公正証書遺言とは

公証人に依頼して、公正証書の形で作成してもらう遺言書です。自筆証書遺言を作成する場合に比べて手間や費用はかかりますが、紛失や改ざんのリスクはありません。公正証書遺言の作成時には、証人2人の立会いが必要です。なお、公正証書遺言は検認不要なので、相続開始後すぐに相続手続きができます。

自筆証書遺言が無効になる4つのケース

自筆証書遺言が無効になるのは、次のようなケースです。

- 日付がはっきりしない

- 自筆で書かれていない

- 第三者の介在が疑われる

- 二人以上の人が共同で書いている

1,日付がはっきりしない

自筆証書遺言には、作成した年月日を記載しなければなりません。年号は西暦でも元号でもかまいませんが、日まできちんと明記する必要があります。日付が特定できない遺言書は無効です。「平成○年の私の誕生日」「還暦の日」などの記載は日付が特定できるので問題ありませんが、「○年○月吉日」という記載は無効とされています。

2,自筆で書かれていない

自筆証書遺言では、全文を自書しなければなりません。他人が代筆した遺言書は無効です。手が不自由な人に添え手をして書いた遺言が無効とされた判例もあります。なお、パソコンで作成された遺言は、これまで無効でした。しかし、民法(相続法)改正により、2019年1月13日以降、遺言書に添付する財産目録についてはパソコンで作成できます。

3,第三者の介在が疑われる

遺言書が本人の直筆であっても、他人に無理矢理書かされた遺言は無効となります。たとえば、本人が亡くなる前に認知症だった場合、遺言書を書いた時点で認知症になっていれば、第三者が書かせていることも考えられるでしょう。遺言書を作成するには、遺言能力が必要です。遺言能力とは、遺言書の内容を理解し、遺言書によって生じる結果を認識できる能力になります。

遺言書を書いた時点で本人に遺言能力がなく、第三者にそそのかされて書いたのだとすれば、その遺言書は無効です。

4,二人以上の人が共同で書いている

民法には、「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない」(975条)という共同遺言の禁止の規定があります。たとえ夫婦でも、同じ書面に一緒に遺言書を書くことはできません。共同遺言に該当する場合には、遺言書は無効となります。

公正証書遺言が無効になるケースはある?

公正証書遺言は、公証人に作成してもらうので、形式的な要件を欠くことは通常ありません。しかし、稀ではありますが公正証書遺言でも無効になるケースはあります。公正証書遺言が無効になるケースのほとんどは、遺言者に遺言能力がなかったケースです。

公証役場では、遺言者の本人確認及び意思確認をしますから、遺言者が自分の意思で遺言していることは確認できるはずです。しかし、実際には遺言能力について確認が十分にできていないケースがあります。

遺言書を作成するときには、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するケースが多いでしょう。この場合、専門家が事前に公証人と打ち合わせをして原案を作成し、本人は作成日当日に公証役場に出頭するのみになります。

公証役場で遺言書を作成するときには、既に出来上がっている案文の読み合わせをし、本人にはこれで間違いがないかどうか確認するだけです。たとえ本人が認知症だとしても、「はい」と答えられる能力さえあれば、公正証書遺言ができてしまうことがあります。

公正証書遺言であっても、作成時に本人が認知症で遺言能力がなかったことが明らかな場合には、無効となってしまいます。

遺言書を無効にしないためには専門家に依頼

自筆遺言書作成を専門家に依頼するメリット

自筆証書遺言を司法書士や弁護士に依頼すれば、遺言書の方式をチェックしてもらうことができます。形式的な要件をみたした遺言書を作成できるので、遺言書が無効になる心配がありません。

専門家には、遺言書の内容についてもアドバイスが受けられます。遺産分割で争いにならないようにと遺言書を作っても、内容があいまいであればかえって争いになってしまいますから、プロの目線によるチェックを受けた方がよいでしょう。

公正証書遺言作成を専門家に依頼するメリット

公正証書遺言は、公証役場に直接依頼することも可能です。しかし、公証人は、遺言書の内容について細かく吟味してくれません。相続対策として、遺言の内容が適当かどうかまでアドバイスしてくれるわけではないのです。

司法書士等に公正証書遺言の作成を依頼すれば、相続対策のためにどんな方法がよいかについて、総合的なアドバイスが受けられます。

たとえば、遺言書作成時に注意しておきたい遺留分についても、アドバイスを受けることも可能です。生前贈与や家族信託を活用すればより充実した相続対策ができるケースもありますから、他の手続きを手伝ってもらうこともできます。

もちろん、公証役場への依頼時には、公証人との打ち合わせや必要書類の取得を代行してもらえるメリットもあります。証人や遺言執行者に就任してもらうこともできます。公正証書遺言を作成する場合でも、司法書士等を通した方が安心です。

司法書士に遺言執行者を依頼すれば相続登記もスムーズ

遺言書により不動産を相続させる場合には、相続開始後に相続登記の手続きが必要になります。登記申請は、司法書士の独占業務です。司法書士が遺言執行者に就任すれば、相続登記まで一貫して対応できるので、相続発生後に迅速に手続きが完了します。

司法書士に依頼する場合の費用相場は?

遺言書の作成を司法書士に依頼する場合の費用は事務所によって異なりますが、一般的には8~15万円程度になっています。これはあくまで司法書士の報酬で、これ以外に実費がかかります。自筆証書遺言では、実費はほとんどかかりません。実費がかかるとすれば、戸籍謄本や不動産登記事項証明書などの書類の取り寄せ費用です。

公正証書遺言では、書類の取り寄せ費用に加えて、公証役場に払う公証人手数料が発生します。公証人手数料は、遺言書に記載する財産の価格などによって変わります。遺言書作成でかかる費用のトータルについては、事前に見積もりをしてもらうのがおすすめです。

まとめ

遺言書を作成するなら、形式的に有効かだけでなく、内容が適切かについてもしっかり確認しておくことが大切です。遺言書が原因でかえって相続人同士が争いになるケースもあります。相続対策を完全なものにするには、法律知識のある専門家にアドバイスを受けるのがいちばんです。

当事務所でも遺言書作成をお手伝いします。証人や遺言執行者への就任、相続登記にも対応が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

お探しの記事は見つかりましたか?

関連する記事はこちら

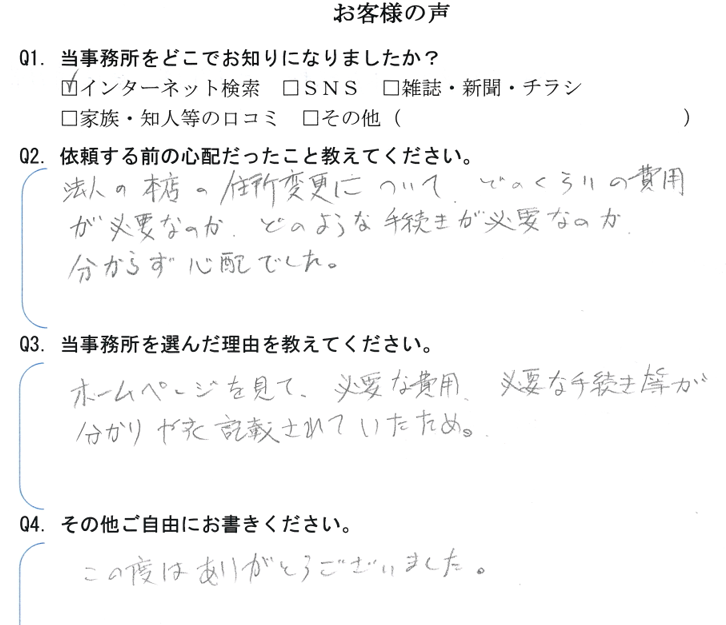

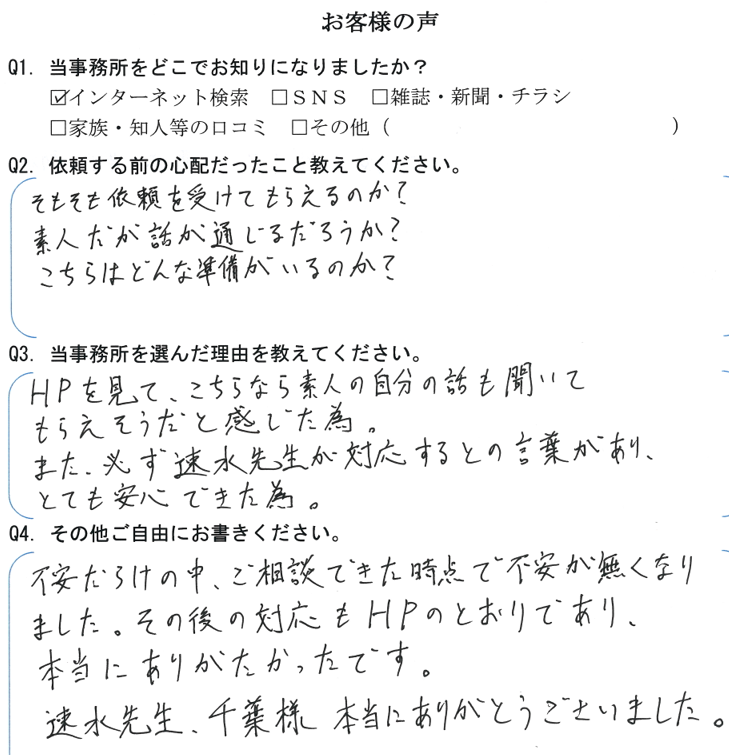

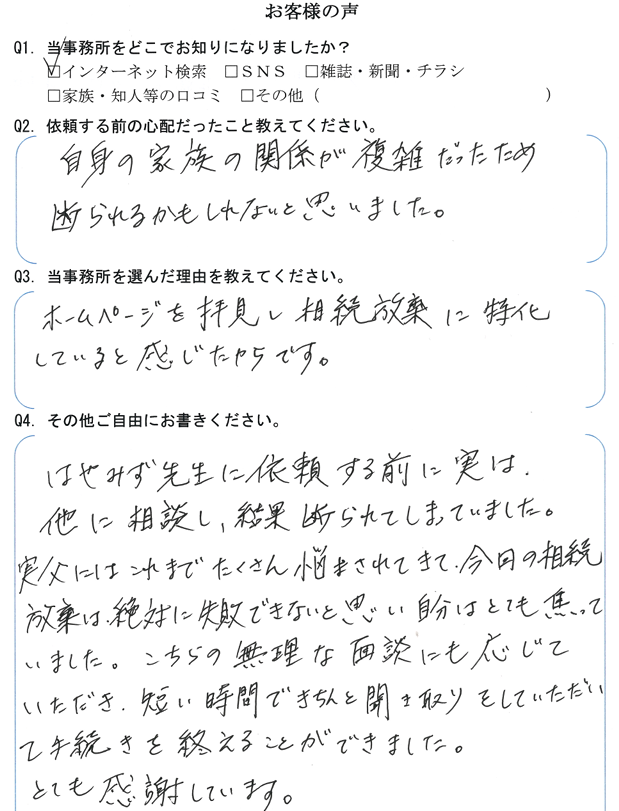

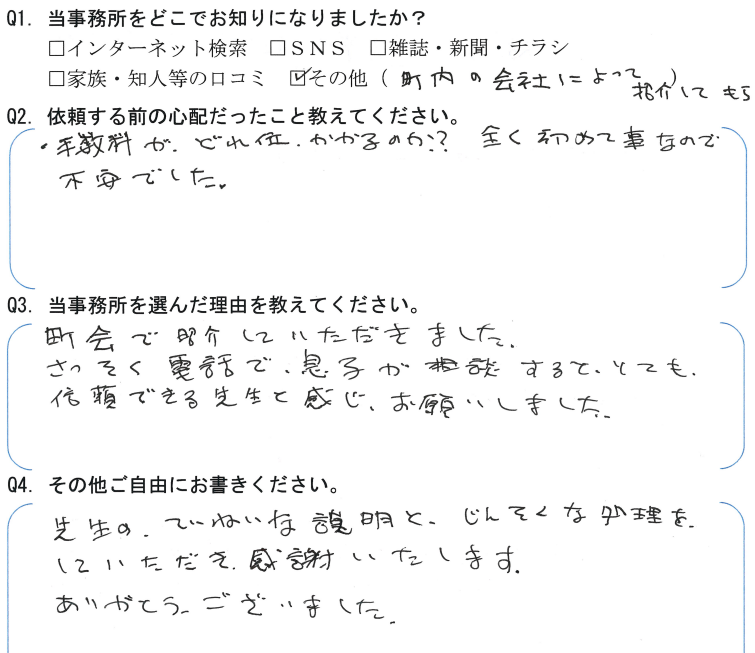

お客様の生の声

コラムカテゴリー

- トップページ

- はやみず総合事務所について

- お客様の生の声

業務内容・サービス紹介

- 法人向けサービス

よくあるご質問

- よくあるご質問

コンテンツ

- プライバシーポリシー

- 求人情報

新着情報

2024/12/28

年末年始の営業のお知らせ2024/07/24

資格予備校のアガルートアカデミー公式サイトに特別インタビューが掲載されました。2024/03/02

【解決事例】前妻の子が共同相続人になるケース2024/01/24

売れない「負動産」を相続した際の対処方法を司法書士が解説