特別縁故者の条件と申立て方法、相続財産分与の流れを解説

監修

司法書士 速水陶冶

/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

亡くなった人に相続人がいない場合には、「特別縁故者」と呼ばれる人が財産を受け取れることがあります。

ここでは、特別縁故者の基礎知識や注意点について解説します。特別縁故者が財産を受け取るにはどのような手続きが必要になるのかも知っておきましょう。

目次

特別縁故者の基礎知識

特別縁故者とは?

相続手続きにおいて、特別縁故者に対する相続財産分与の制度というのがあります。特別縁故者とは、相続人ではないけれど、亡くなった人(被相続人)と特別な関係にあった人のことです。

被相続人自身が遺言を残していない限り、相続人以外の人が被相続人の財産を引き継ぐということは通常はありません。しかし、特別縁故者に該当すれば、被相続人の財産を全部または一部を受け取れることがあります。

特別縁故者が問題になるケースとは?

特別縁故者への相続財産分与が行われるのは、被相続人に法定相続人がいないケースになります。法定相続人となるのは被相続人の配偶者、子や孫、親や祖父母、兄弟姉妹になりますが、これらの人が存在しないか、既に亡くなっていることもあります。

また、法定相続人がいても、相続放棄をすれば初めから相続人ではなかったことになりますので、相続人が全員相続放棄して相続人不存在になることもあります。

相続人不存在の場合、被相続人の財産は原則として国庫に帰属し、国のものになります。しかし、被相続人に特別縁故者がいる場合には、国庫よりも優先して特別縁故者に財産が与えられることになります。

なお、被相続人がそもそも財産を残していない場合には、特別縁故者が問題になることはありません。たとえば、被相続人が借金しか残していないケースでは、被相続人と特別な関係があった人が借金を払わなければならないということはありません。

特別縁故者になれる条件は?

民法上定められた特別縁故者の条件

特別縁故者になれる条件として、民法では次の3つが定められています。

①被相続人と生計を同じくしていた者

婚姻届を出していない内縁の妻や夫、事実上の養子や養親が該当します。

②被相続人の療養看護に努めた者

被相続人を献身的に看護したり介護したりした人が該当します。ただし、看護師や介護士など、職業として看護や介護を行っていた人は該当しません。

③その他被相続人と特別の縁故があった者

①②と同じくらい被相続人との間に密接な関係があった人で、その人に財産を分与することが被相続人の意思に合致するであろうと思われる人が該当します。

なお、特別縁故者には、自然人のみならず、法人もなることができます。たとえば、被相続人が長期間無償で介護施設に世話をしてもらっていた場合、その介護施設も上記のような特別縁故者の要件をみたすことがあります。地方公共団体、社会福祉法人、学校法人などは特別縁故者になる可能性があるでしょう。

特別縁故者に関する裁判例

近年、特別縁故者の認定に関して裁判所で争われたケースで、認められた例と認められなかった例をご紹介します。

認められた例

被相続人の甥の妻(A)、妻の従妹(B)が特別縁故者と認定された例(東京家裁平成24年4月20日審判)

Aについては、被相続人がAの夫である甥を実家方唯一の近親者として気にかけ親密な交流を続けていたこと、A夫婦を息子夫婦のようにかわいがっていたこと、自分に万一のことがあったらAの夫に財産の管理処分を託す遺言を書いたと伝えていたことなどから、特別縁故者と認定(Aの夫は既に死亡)。

Bについては、長期間にわたり被相続人夫妻と交流があり、亡くなる7年前から自宅の鍵を預かって自宅を訪問し、家事をしたり歩行困難となった被相続人の妻の世話をしたりしていたことから、特別縁故者と認定。

認められなかった例

被相続人の従姉の養子が特別縁故者と認められなかった例(東京高等裁判所平成26年1月15日決定)

被相続人の遺骨を引き取り供養を行ったこと、本家・分家の親戚付き合いがあったこと、被相続人宅の庭木の伐採等を行っていることなどを主張したものの、生前の交流の程度からは特別縁故者とは認められないと裁判所は判断。

家庭裁判所に申し立てが必要

特別縁故者に該当すれば、自動的に被相続人の財産をもらえるわけではありません。特別縁故者が財産を受け取るためには、特別縁故者自身が家庭裁判所に「特別縁故者に対する財産分与の申立て」手続きを行う必要があります。

特別縁故者に対する財産分与の申立てがあった場合、家庭裁判所は申立人が特別縁故者に該当するかどうかを判断します。そして、特別縁故者に該当するとされた場合には、家庭裁判所は被相続人の財産のうちどれだけをその特別縁故者に分与するかを決定します。

特別縁故者の相続財産分与の申立て方法と流れ

特別縁故者への財産分与請求前にも手続きが必要

上述のとおり、特別縁故者は、被相続人が財産を残しているにもかかわらず、相続人が一人もいない場合に被相続人の財産を受け取ることができます。

そのため、特別縁故者に対する財産分与請求をする前に、被相続人の債権者等がいないかどうかの確認や、相続人が本当にいないのかどうかの確認の手続きが必要になります。

特別縁故者に対する財産分与請求の流れ

特別縁故者として被相続人の財産を受け取るまでには、次のような手続きが必要になります。

1. 相続財産管理人の選任申立て

相続人がいない場合には、相続財産を管理する人がいないことになりますので、まず、相続財産管理人の選任を申し立てる必要があります。

相続財産管理人選任の申立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、申立書及び戸籍謄本等の必要書類を提出して行います。申立ての際には、申立手数料(収入印紙)800円、連絡用郵便切手(数千円程度)、官報公告料3775円を納めます。このほかに、相続財産管理人の報酬相当額の予納金が必要になることもあります。

2. 相続財産管理人の選任

相続財産管理人には特に必要な資格はなく、候補者を指定して申立てすることもできます。一般には、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることが多くなっています。

なお、相続財産管理人が選任されると、官報で公告されます。

3. 相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告・催告

相続管理人選任の公告から2ヶ月が経過したら、相続財産管理人は、相続財産の債権者・受遺者を確認するための公告を行います。債権者や受遺者から届出があった場合には、相続財産管理人は、届出の内容に従って支払いを行います。

4. 相続人捜索の公告

3の公告から2ヶ月が経過したら、家庭裁判所は、相続財産管理人の申立てにより、相続人を捜すため、6か月以上の期間を定めて公告を行います。

5. 相続人の不存在が確定

4の公告の期間満了までに相続人が現れなければ、相続人不存在が確定します。

6. 特別縁故者に対する相続財産分与の申立て

特別縁故者は、相続人不存在が確定してから3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、「特別縁故者に対する財産分与の申立て」を行うことができます。

申立ての際には、申立書のほか、申立人の住民票(または戸籍附票)等が必要になります。また、申立手数料(収入印紙)800円、連絡用郵便切手(数千円程度)を納める必要があります。

7. 特別縁故者の認定

申立人が特別縁故者に該当するかどうか、被相続人の財産をどのように分与するかについて、家庭裁判所の審判によって結果が出されます。

特別縁故者として認定され、財産分与が認められると、その内容に従って、相続財産管理人は特別縁故者に財産の分与を行います。

特別縁故者の注意点

相続人はいるけれど連絡がつかない場合

特別縁故者は、相続人不存在の場合に問題になります。戸籍上相続人は生存しているはずだけれど、連絡もつかないし住所もわからないというような場合には、相続人不存在ではないため、特別縁故者が相続財産分与請求をすることができません。

相続人が行方不明の場合には、不在者財産管理人選任や失踪宣告(行方不明になって7年以上経過している場合)の手続きを行う必要があります。

特別縁故者にも相続税が課税される

特別縁故者は相続人ではありませんが、相続財産を受け取っているため、相続税の課税対象になります。相続税には、「3000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除がありますが、法定相続人がいないケースでは法定相続人の数が問題になりませんので、相続財産が3000万円を超えると相続税がかかってしまいますから注意が必要です。

また、相続税には、相続人の中の1親等の血族(子、親)、子の代襲相続人、配偶者を除いて、相続税額が2割加算されるというルールがあります。特別縁故者はそもそも相続人ではないので、相続税の2割加算の対象になります。

また、特別縁故者の場合には、相続人が受けられるような様々な控除が適用されない点にも留意しておきましょう。特別縁故者に適用されない控除等は、次のようなものです。

債務控除

相続税の課税対象となるプラスの財産からマイナスの財産である債務や葬式費用を差し引きできるものですが、特別縁故者には適用されません。ただし、葬式費用や入院費用を払った場合には、分与を受けた金額から直接差し引きして扱うことができます。

配偶者の税額軽減

たとえ内縁の妻(夫)であっても法律上の配偶者でなければ税額軽減は受けられません。

相次相続控除

相次相続控除は一次相続の後10年以内に二次相続が起こった場合に二次相続の負担を軽減できるものですが、特別縁故者には適用されません。

未成年者控除、障害者控除

未成年者や障害者の税金が安くなるものですが、相続人に限られているため、特別縁故者は使えません。

特別縁故者と認定された後に相続人が出てきた場合

特別縁故者に認定されるまでに、手続き上、相続人不存在が確定します。特別縁故者に認定された後で相続人が出てきたとしても、相続権が特別縁故者から相続人に移ることはありません。

まとめ

相続人がいない場合には、特別縁故者が亡くなった人の財産を受け取れる可能性があります。しかし、特別縁故者として認定されるまでには、相続財産管理人選任を経なければならず、手続きが煩雑なうえに時間もかかってしまいます。

自分が亡くなったら相続人はいないという場合には、遺言を活用して財産を誰に残すかを指定しておくと安心です。

お探しの記事は見つかりましたか?

関連する記事はこちら

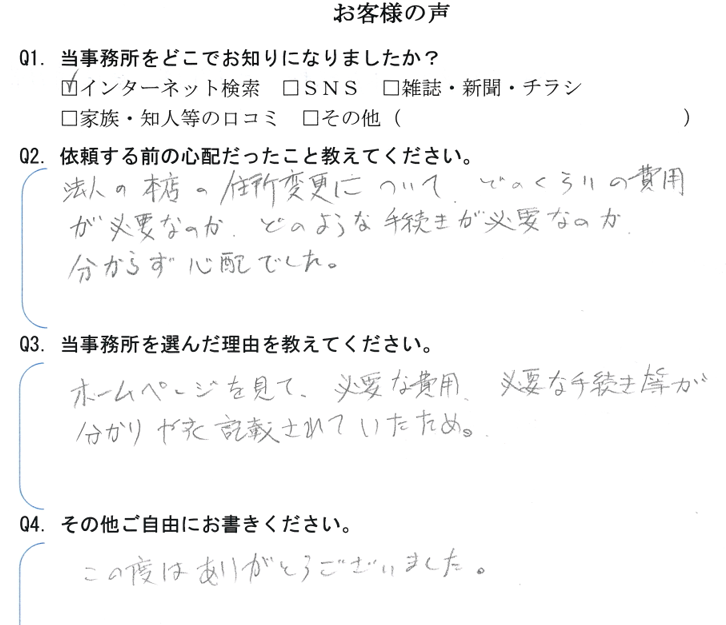

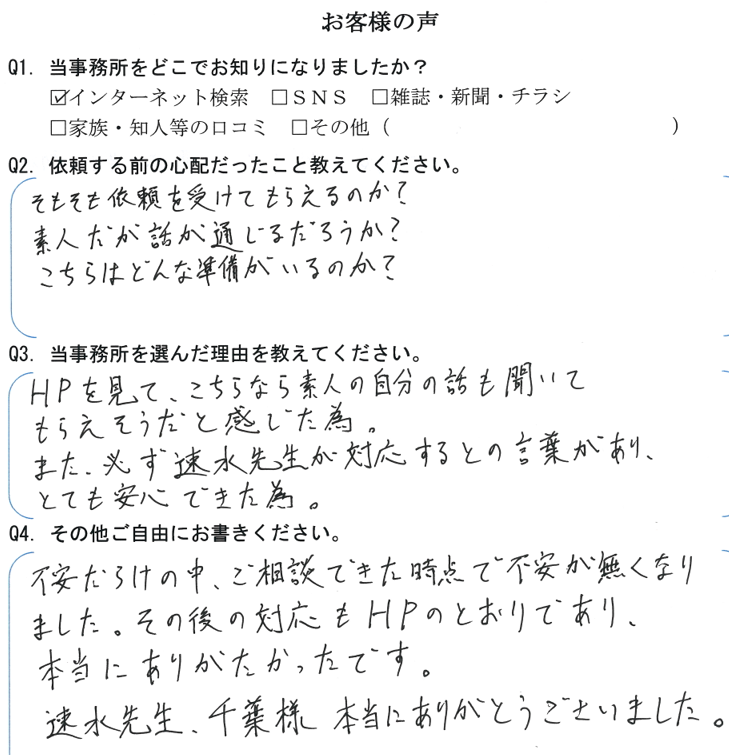

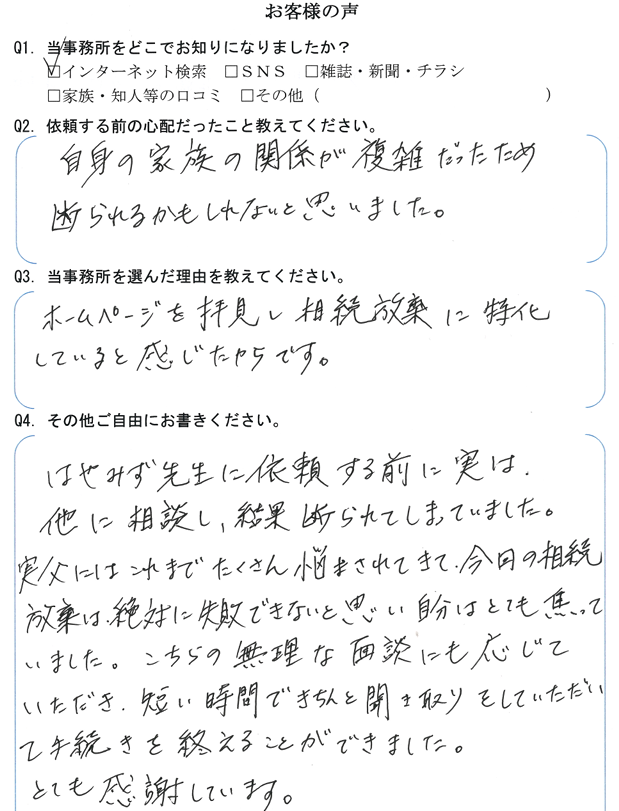

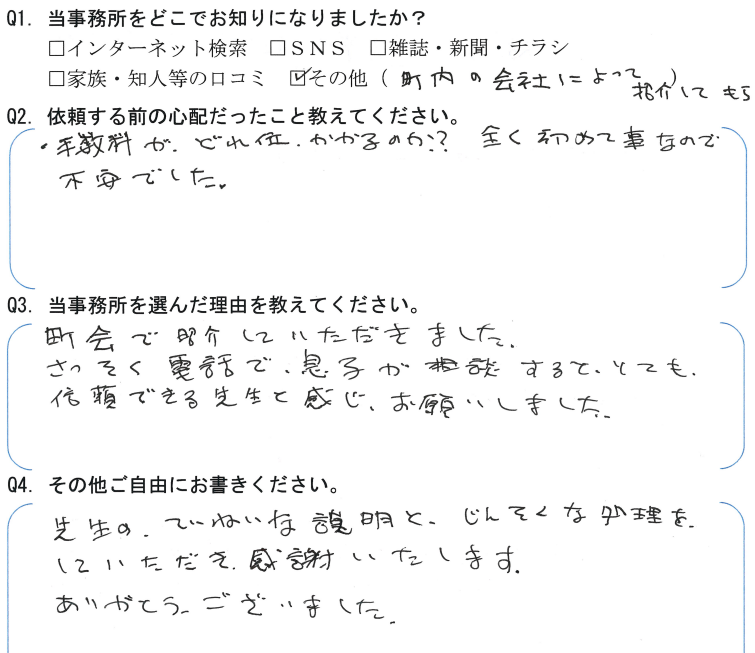

お客様の生の声

コラムカテゴリー

- トップページ

- はやみず総合事務所について

- お客様の生の声

業務内容・サービス紹介

- 法人向けサービス

よくあるご質問

- よくあるご質問

コンテンツ

- プライバシーポリシー

- 求人情報

新着情報

2024/12/28

年末年始の営業のお知らせ2024/07/24

資格予備校のアガルートアカデミー公式サイトに特別インタビューが掲載されました。2024/03/02

【解決事例】前妻の子が共同相続人になるケース2024/01/24

売れない「負動産」を相続した際の対処方法を司法書士が解説