相続放棄すると代襲相続は起きません!仕組みを1から解説!

監修

司法書士 速水陶冶

/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

本来相続人になるはずの人が亡くなっていると、その子(または孫など)が「代襲相続」として相続人の地位を引き継ぎます。一方、本来相続人であるはずの人が相続放棄をしたときには、代襲相続は起きません。

ここでは、混乱しやすい相続放棄と代襲相続の関連性について、わかりやすく説明します。

目次

代襲相続とは?

代襲相続とは、本来相続人になるはずの人が亡くなっている場合に、その下の世代に相続権が移ることです。

相続人の範囲と順位

人が亡くなったときには、配偶者(夫、妻)は必ず相続人になりますが、それ以外では次の順番で相続人が決まります。

第1順位 子

第2順位 直系尊属(親等の近い人が優先)

第3順位 兄弟姉妹

直系尊属とは、縦の血縁関係のうち、父母や祖父母など自分よりも上の世代の人を言います。これに対し、子や孫など下の世代は直系卑属と呼ばれます。

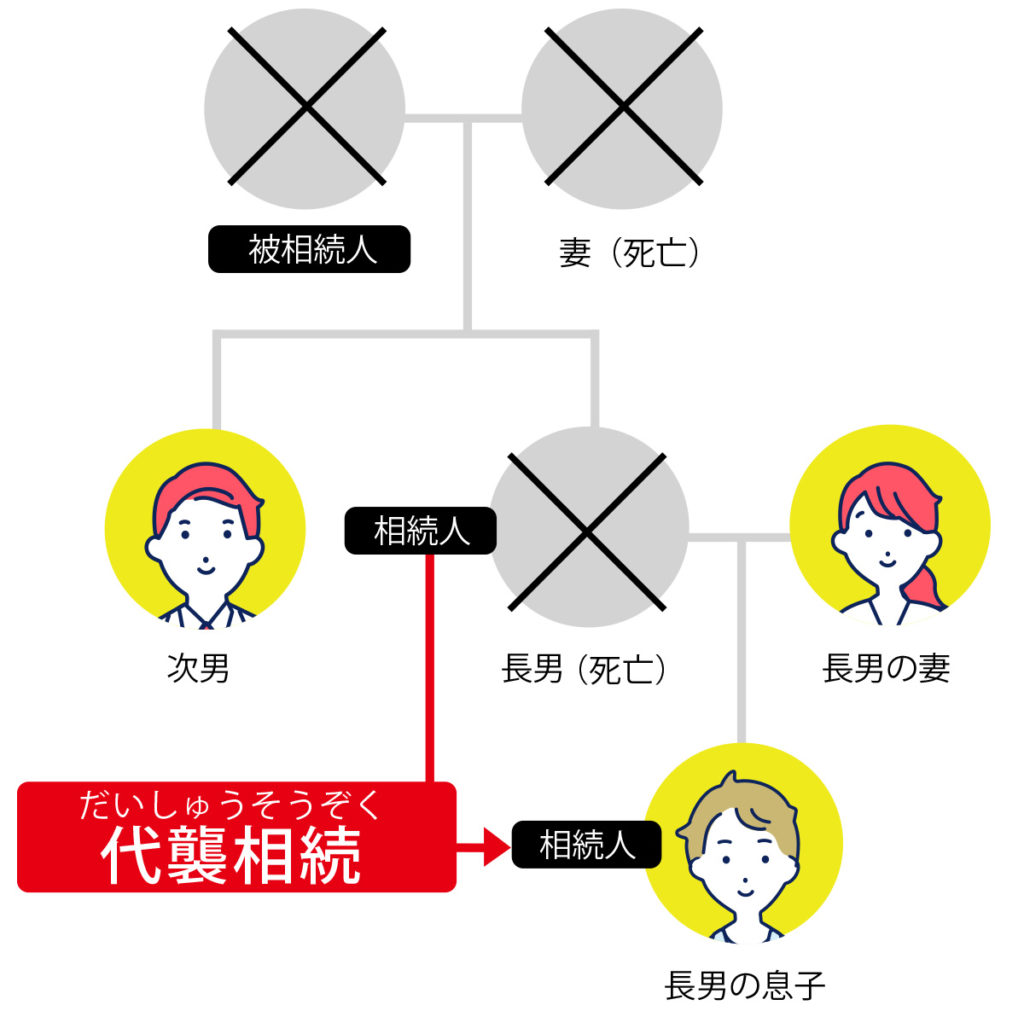

代襲相続が起こる場合

代襲相続は、第1順位と第3順位で起こります。第1順位の子が亡くなっていればその下の孫が、第3順位の兄弟姉妹が亡くなっていればその下の甥・姪が代襲相続人になります。

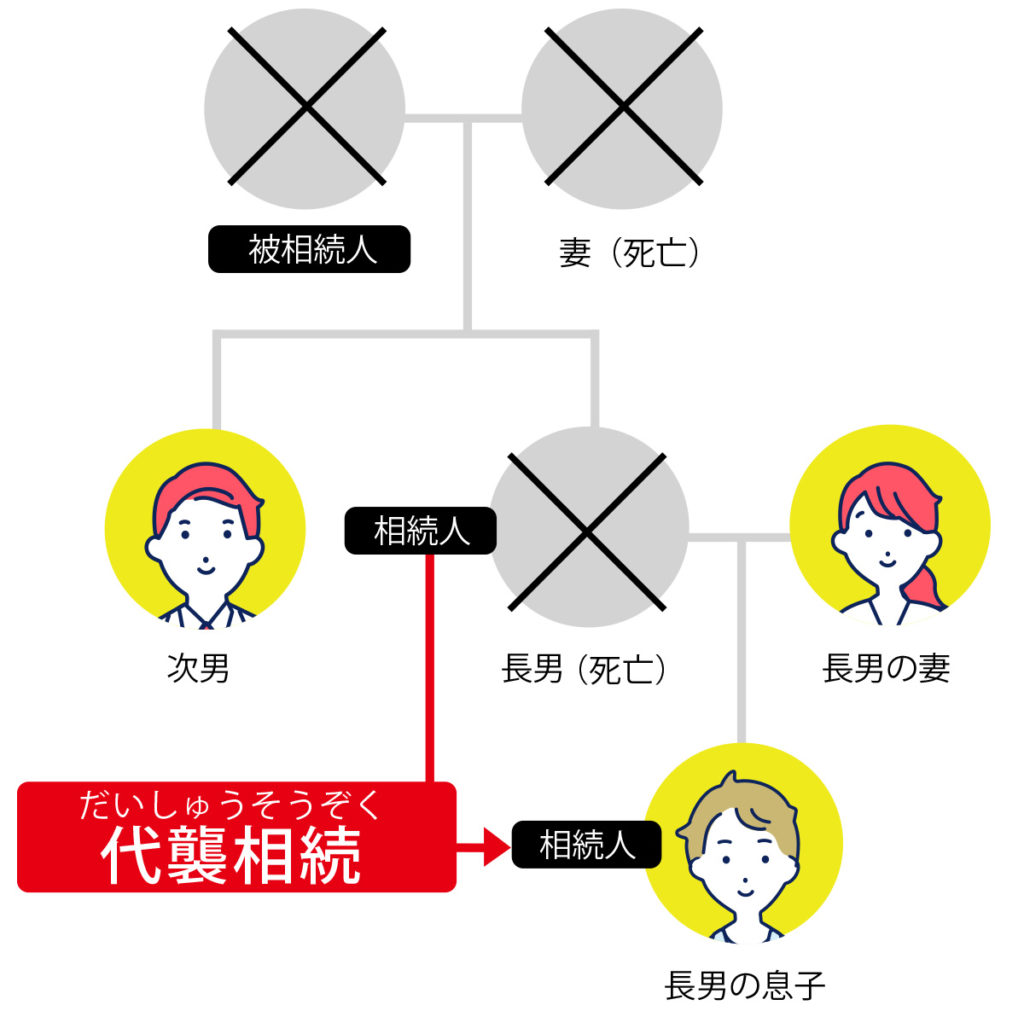

たとえば、被相続人の長男が亡くなっているけれど、長男の子が生きている場合には、長男の子が相続人になります(図1参照)。

【図1】

相続放棄した際の代襲相続はどうなるの?

相続放棄とは、本来相続人である人が、被相続人の財産を一切相続しない意思を表示することです。

相続放棄の手続き方法

相続放棄をする場合には、相続開始を知った後3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の申述の手続きをする必要があります。相続放棄せずに3か月の期間(熟慮期間)が経過すると、相続を承認したことになります。

相続ではマイナスの財産である借金も引き継ぐことになるため、被相続人が借金を残している場合には、相続放棄を検討する必要があります。

相続放棄しても代襲相続は起こらない

相続人となるはずの人が相続放棄した場合には、代襲相続により相続権が下の世代に移ることはありません。

民法939条では、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」と規定されています。相続放棄すればそもそも相続権自体発生しないので、代襲相続も起こらないのです。

被相続人が借金を残して亡くなった場合、相続人が相続放棄をしても、その下の世代に借金が引き継がれることはありません。

代襲相続のその他のルール

第1順位では再代襲相続もある

第1順位の子だけでなくその下の孫も既に亡くなっている場合、その下のひ孫がいればひ孫に相続権が移ります。これを再代襲相続と言います。第1順位では、代襲相続、再代襲相続、再々代襲相続と無限に代襲が続きます。一方、第3順位の兄弟姉妹については、代襲は1回だけで、再代襲相続はありません。

代襲相続では代襲される人の相続分をそのまま引き継ぐ

相続分(法定相続分)とは財産を相続する割合のことで、民法で次のように定められています。

|

相続人の組み合わせ |

相続分 |

|

配偶者と子(第1順位) |

配偶者1/2、子1/2 |

|

配偶者と直系尊属(第2順位) |

配偶者2/3、直系尊属1/3 |

|

配偶者と兄弟姉妹(第3順位) |

配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 |

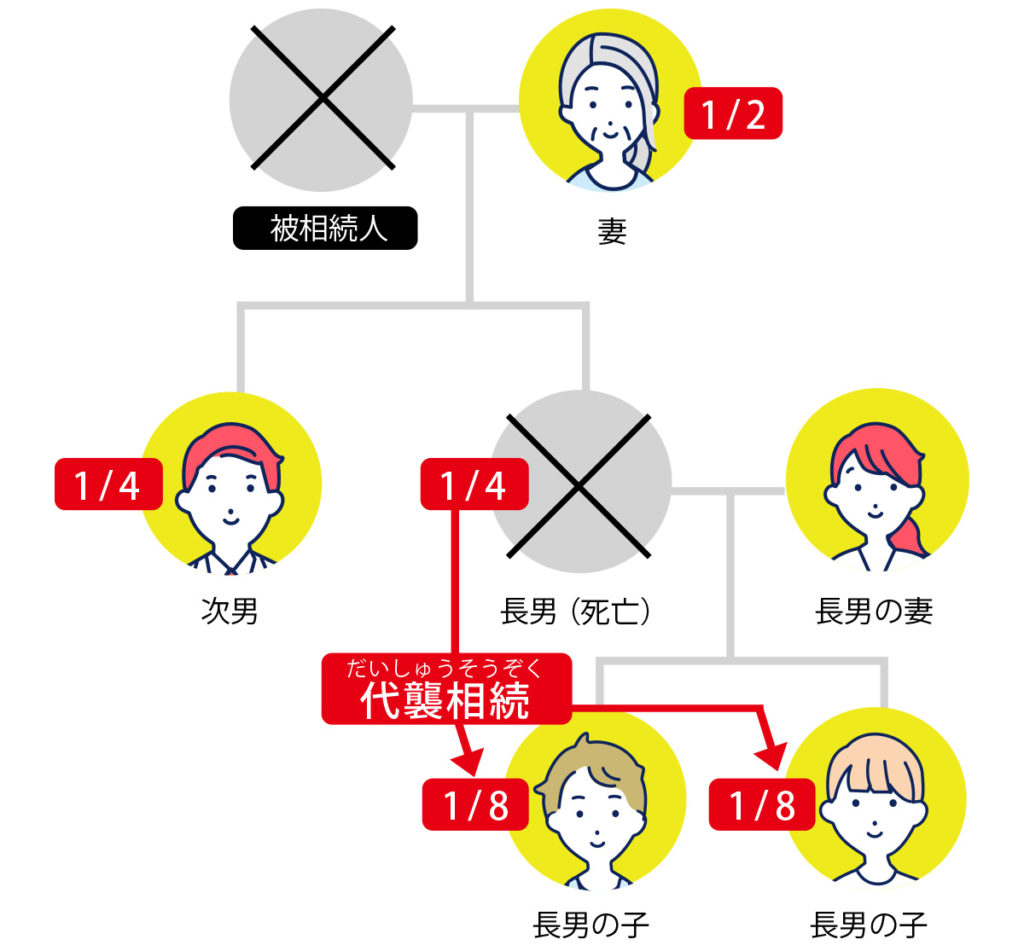

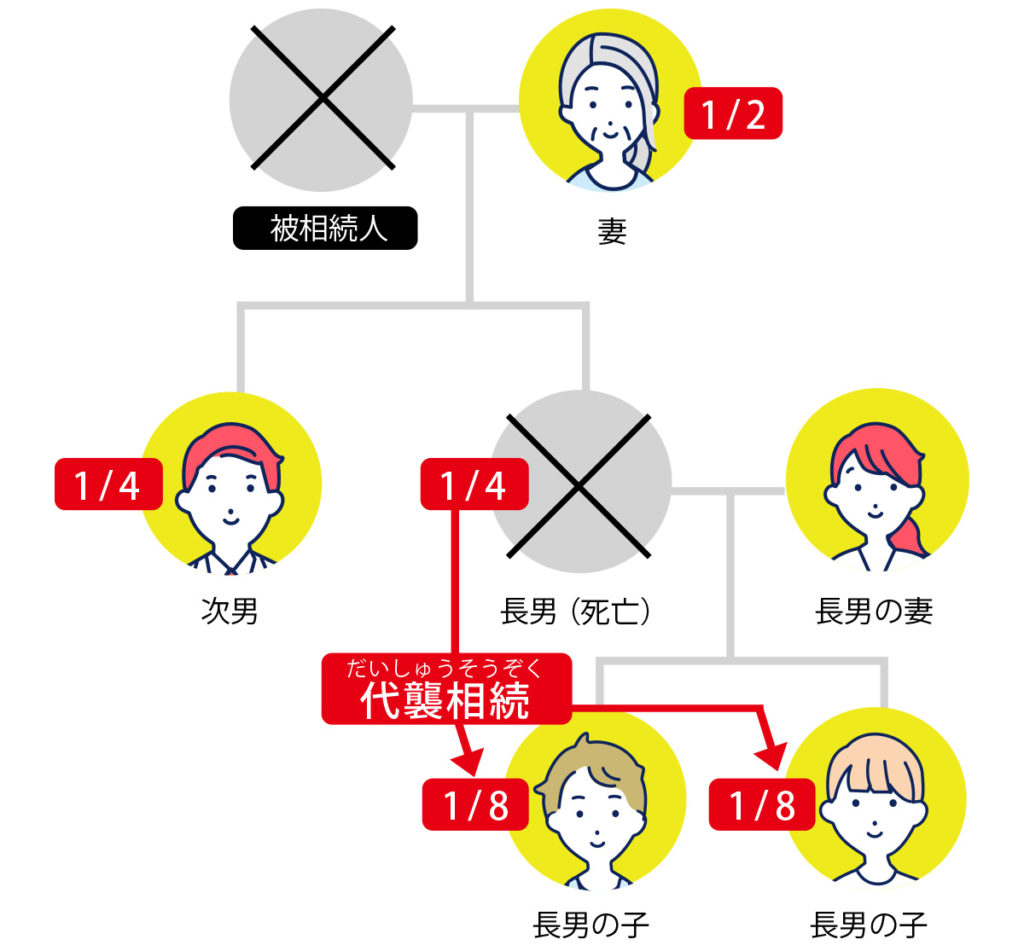

たとえば、配偶者と長男、次男が相続人とすると、相続分は配偶者が2分の1、長男、次男が各4分の1です。長男が既に亡くなっていて子2人がいる場合、長男の相続分4分の1をその子2人が平等引き継ぐので、長男の子2人の相続分は各8分の1となります(図2参照)。代襲相続する人は、代襲される人の相続分をそのまま引き継ぎます。

【図2】

欠格や廃除でも代襲相続が起こる

欠格・廃除は、相続人となるはずの人が被相続人に対し著しい非行をした場合に、当該相続人の相続権を失わせる制度です。

|

欠格 |

欠格事由に該当すれば当然に相続権がない (例 被相続人に対する殺人未遂など) |

|

廃除 |

被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てて相続権を剥奪 |

欠格・廃除により相続となるはずの人が相続権を失ったときにも、代襲相続が起こり、下の世代へ相続権が移転します。

養子の子は代襲相続する場合としない場合がある

養子は実子と同様、第1順位の相続人です。被相続人の養子が既に亡くなっている場合、その養子の子が代襲相続するかについては、養子の子が生まれた時期により次のように分かれます。

|

養子の子が生まれた時期 |

代襲相続の有無 |

|

養子縁組前に生まれた子 |

代襲相続しない(被相続人の直系卑属でない) |

|

養子縁組後に生まれた子 |

代襲相続する(被相続人の直系卑属となるため) |

これは、養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から法律上の血族関係が生じるとされているからです(民法727条)。

代襲相続により相続放棄を検討しなければならないケース

被相続人が借金を残している場合には、先順位の人が相続放棄をしたことにより、後の順位の人に相続権が回ってくることがあります。特に、相続権が第3順位に回ってくると、被相続人との関係が遠いのに代襲相続が起こるため注意が必要です。

たとえば、自分の父の弟である叔父が借金を残して亡くなった場合、その叔父の子も親も相続放棄をすれば、第3順位である父に相続権が回ってきます。もし父が亡くなっていれば、自分が叔父の借金を代襲相続してしまいます。叔父の借金を引き継がないようにするには、自分も相続放棄しなければならないことを知っておきましょう。

親の相続放棄をした場合に、祖父母を代襲相続することができるか?

親が祖父母よりも先に亡くなったケースで、親には借金があったため、親の相続を放棄したとします。その後祖父母が亡くなった際に、自分が祖父母を相続(親を代襲相続)するかが問題となります。

結論から言うと、親の相続放棄をしていても、祖父母の相続については、親の代襲相続人となります。

これは、民法887条で「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる」とされているからです。つまり、代襲相続人となるには、単に「死亡した子の子」であれば足り、「死亡した子の相続人」である必要はないからです。

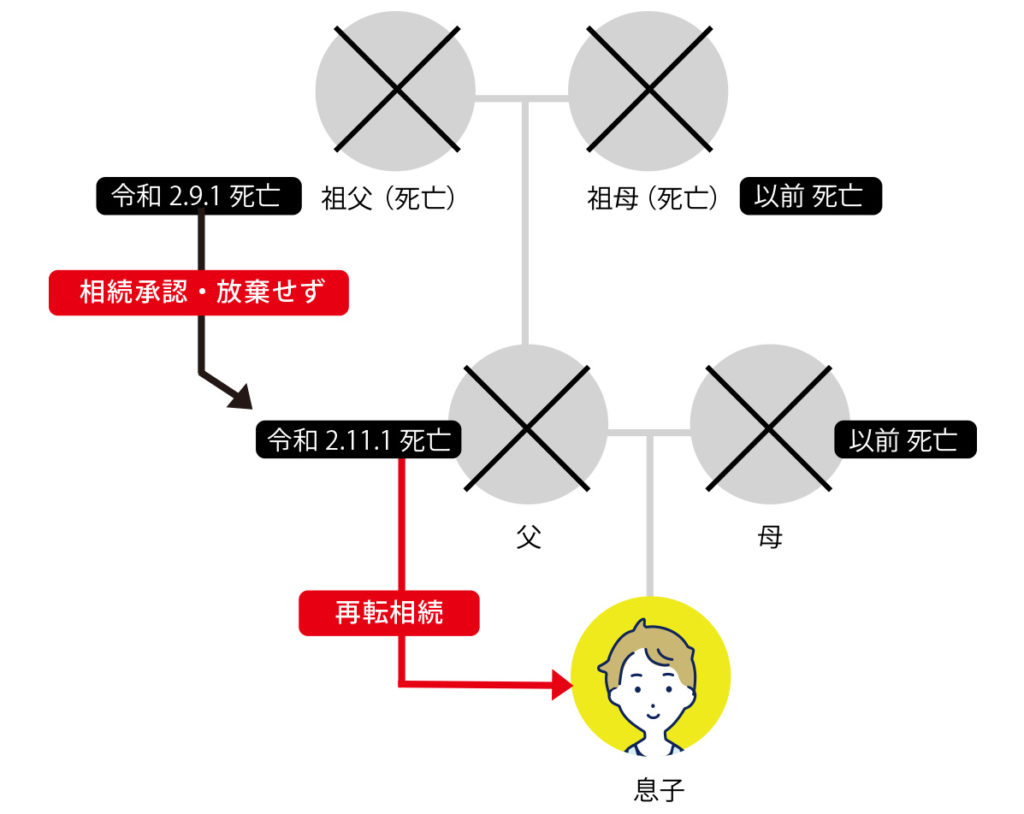

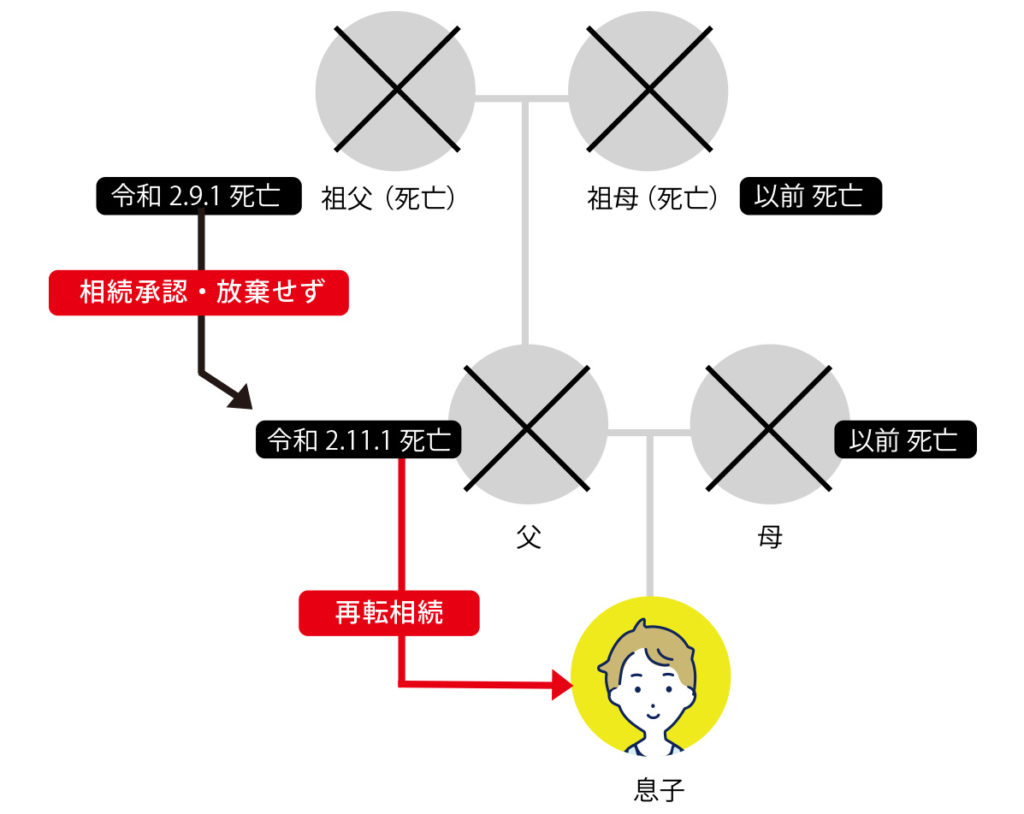

再転相続には注意

たとえば、祖父Aが亡くなった後、3か月の熟慮期間の間は、その相続人である父Bは相続放棄ができます。しかし、Bが熟慮期間の間に、相続の承認も放棄もしないまま亡くなってしまった場合には、その息子CがBの持っていた相続の承認・放棄をする権利を引き継ぐことになります(図3)。この状態を再転相続といいます。

【図3】

この場合、Cは、祖父Aと父Bの2人分の相続承認・放棄を決める必要があります。ただし、祖父Aの相続放棄をして父Bの財産を承認することはできますが、父Bの相続放棄をして祖父Aの相続を承認することはできません。Cは父Bの相続放棄をした時点で、父Bの持っていた祖父Aの相続承認・放棄をする権利も失うことになるからです。

まとめ

相続では代襲相続が起こり、下の世代に相続権が回ってくることがあります。しかし、相続放棄をした場合には、代襲相続はないので、借金が回ってくることもありません。

相続では、代襲相続や相続放棄により、誰が相続人となるのかがわかりにくくなることがあります。特に、相続放棄が必要な場合には、3ヶ月以内に手続きしなければ手遅れになってしまうことがありますから注意が必要です。

相続でお困りの際には、早めに専門家にご相談ください。

お探しの記事は見つかりましたか?

関連する記事はこちら

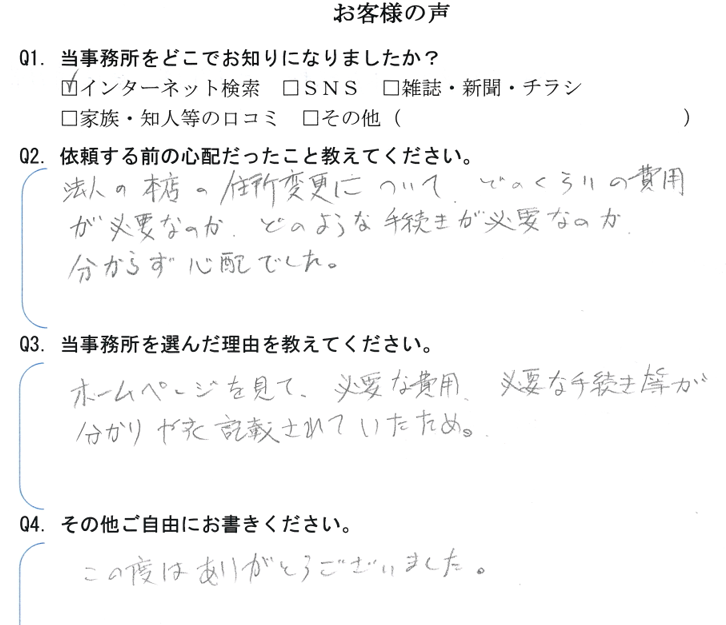

お客様の生の声

コラムカテゴリー

- トップページ

- はやみず総合事務所について

- お客様の生の声

業務内容・サービス紹介

- 法人向けサービス

よくあるご質問

- よくあるご質問

コンテンツ

- プライバシーポリシー

- 求人情報

新着情報

2024/12/28

年末年始の営業のお知らせ2024/07/24

資格予備校のアガルートアカデミー公式サイトに特別インタビューが掲載されました。2024/03/02

【解決事例】前妻の子が共同相続人になるケース2024/01/24

売れない「負動産」を相続した際の対処方法を司法書士が解説