兄弟姉妹が死亡した際の遺産相続|よくあるトラブルと揉めない遺産分割の方法

監修

司法書士 速水陶冶

/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

兄弟姉妹が相続人になるのは、亡くなった兄弟姉妹に子供がいない場合で、かつ親や祖父母も既に亡くなっている場合。

遺言書がある場合、相続人である兄弟姉妹は、遺留分(必ず相続できる割合)を主張することができない。

兄弟姉妹が相続人になるケースでは、相続に備えて事前に遺言書を作成するなど対策しておくことが望ましい。

兄弟姉妹が相続人になるケースとは?

- 兄弟姉妹が相続人になるケースは、兄弟姉妹に子供がいない場合で、かつ親や祖父母も既に亡くなっている場合

相続については、親族間の優先順位が民法で定められていますが、兄弟姉妹の優先順位は高くありません。亡くなったときに相続人になる人は、まず被相続人(故人)の『配偶者』です。法律上の配偶者は、他の親族の状況に関係なく、常に必ず相続人となります。

配偶者以外の親族については、以下の第1順位から順番に優先的に相続人になります。

| 第1順位 | 子供 |

|---|---|

| 第2順位 | 親や祖父母 |

| 第3順位 | 兄弟姉妹 |

兄弟姉妹が相続人になるのは、子供や親・祖父母がいない場合です。子供が既に亡くなっていても、その下の孫やひ孫がいれば代襲相続するため、兄弟姉妹に相続順位が回ってくることはありません。

よって、兄弟姉妹が相続人になるケースとは、主に、兄弟姉妹が独身かあるいは既婚でも子供がいない場合で、かつ親や祖父母も既に亡くなっている場合です。

兄弟姉妹の相続で注意しておくべき点

- 兄弟姉妹には遺留分がない

- 全血か半血かで相続分が異なる

- 代襲相続は1代限り

- 兄弟姉妹は相続税が2割増

兄弟姉妹には遺留分がない

被相続人が遺言書を残していれば、民法上の法定相続ではなく、遺言書にもとづいた相続が行われます。たとえば、本来、兄弟姉妹に相続権があるケースでも、被相続人が兄弟姉妹以外の第三者に遺産を遺贈する旨の遺言書を作成していれば、兄弟姉妹は遺産を相続することができません。

ただし、こういった場合でも、相続人には必ず相続できる割合=「遺留分」というものが認められていますが、兄弟姉妹にはこの遺留分はありません。 遺言書により兄弟姉妹が遺産を相続できなくなっても、兄弟姉妹から遺留分は主張できないことになります。

全血か半血かで相続分が異なる

兄弟姉妹には、父母とも同じ人(全血の兄弟)だけでなく、父もしくは母のみ同じ人(半血の兄弟)も含まれます。半血とは、いわゆる異母兄弟や異父兄弟のことです。

被相続人との関係において、相続人のなかに全血の兄弟と半血の兄弟がいる場合には、半血兄弟の相続分は全血兄弟の半分になります。

代襲相続は一代限り

相続人となるべき兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その子供(被相続人から見た甥または姪)が代襲相続します。代襲相続とは、本来相続人になる人が被相続人よりも前に亡くなっている場合に、次の世代が相続人としての地位を引き継ぐことです。

代襲相続が発生するのは、第1順位(子供)と第3順位(兄弟姉妹)の相続人です。ただし、第1順位の代襲相続は子供の下の孫、ひ孫と続きますが、第3順位の代襲相続は甥・姪までになります。甥または姪も亡くなっている場合、その子供が代襲相続することはありません。

兄弟姉妹は相続税が2割増

被相続人が残した財産が、一定額を超えると相続税がかかります。相続税は、財産を相続した人が、相続額に応じて負担するのが原則です。ただし、被相続人の子、親、配偶者以外の人については、納税額が2割加算されます。兄弟姉妹が相続人となるケースでは、相続税が割高になってしまいます。

兄弟姉妹相続でよくあるトラブル

- 兄弟姉妹の仲が悪く話し合いができない

- 配偶者と兄弟姉妹が揉めることがある

- 戸籍の収集に手間がかかる

- 会ったこともない相続人が出てくることも

- 財産状況がよくわからない

- 他の相続人が相続放棄をして相続人になることも

仲が悪く話し合いができない

兄弟姉妹が相続人になるケースでは、相続人同士があまり親しくなく、遺産分割についての話し合いができないことがあります。

兄弟姉妹は、大人になってからは疎遠になってしまうことも多いでしょう。特に、異母兄弟や異父兄弟がいる場合には、連絡先もわからない、会ったこともないということは珍しくありません。

こうした事情から、連絡がとれない、話し合ってもまとまらないといったトラブルが起こりがちです。

配偶者と兄弟姉妹が揉めることがある

被相続人に配偶者はいるが子供がいない場合、配偶者と兄弟姉妹が一緒に相続人になります。配偶者と被相続人の兄弟姉妹は、元々他人なので、遺産分割で揉めることが多いです。

たとえば、相続財産として自宅不動産がある場合、配偶者は自宅を相続したいこと考えることが多いでしょう。もし残された自宅が、元々は被相続人や兄弟姉妹の実家だった場合、兄弟姉妹が取り返したいと考えることもあります。

いずれにしろ、不動産以外に財産がなければ、簡単に財産分けができません。

戸籍の収集に手間がかかる

相続手続きの際には、相続関係を特定できる範囲の戸籍謄本が必要になります。兄弟姉妹が相続人になるケースでは、漏れている人がいないかを確認するために、親の若い頃の戸籍までさかのぼらなければなりません。親が結婚前に子供を作っているようなケースもあるからです。

必要な戸籍謄本の量が膨大になることも多く、その分手間や時間がかかってしまいます。

会ったこともない相続人が出てくることも

兄弟姉妹相続では、異父兄弟や異母兄弟もかかわってきます。戸籍を調べているうちに、誰も知らなかった親の隠し子が出てくるようなケースもあります。

全く知らない、会ったこともない相続人とどうやって話をすればよいのか、途方に暮れてしまうでしょう。

財産状況がよくわからない

相続手続きの前提として、被相続人の財産を特定しなければなりません。疎遠になっている兄弟姉妹が亡くなった場合、財産として何がどれくらいあるのかも全くわからないケースもあるでしょう。

財産調査に時間がかかってしまい、手続きが進まないことも考えられます。

他の相続人が相続放棄をして相続人になることも

被相続人が借金を残している場合などには、相続人は相続放棄をすることが多いです。相続放棄をした人は、最初から相続人でなかった扱いになるため、次順位の人が相続人になります。子供などが相続放棄をした場合、最終的に兄弟姉妹に相続の順番が回ってくることになります。

兄弟姉妹も相続放棄はできますが、相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。連絡がきたのに、自分には関係ないと放置していると、被相続人の借金を引き継いでしまうことにもなってしまいます。

兄弟姉妹が相続人になるケースで揉めないためには?

揉めないための事前の対策

- 遺言書を作成する

- 生前贈与を活用する

- 生前から財産管理について考えておく

- 異母兄弟や異父兄弟についても確認しておく

遺言書を作成

遺言書を作成しておけば、民法上のルールにもとづく法定相続ではなく、遺言書に従った相続が行われます。この場合、遺産分割協議も不要になり、相続手続きがスムーズに進みます。兄弟姉妹が相続人になるケースでは、遺言書を活用して相続についてあらかじめ決めておく必要性が高いでしょう。

特に、配偶者のみに財産を相続させたい場合には、「配偶者に全財産を相続させる」旨の遺言書を書いておけば、兄弟姉妹が相続することを防げます。兄弟姉妹には遺留分がないので、配偶者が遺留分を請求される心配もありません。

相続財産として自宅がある場合、遺言書で、配偶者居住権を設定することもできます。配偶者居住権を設定しておけば、自宅を兄弟姉妹の所有としつつ、配偶者が一生住み続けることも可能になります。

配偶者がいない人の場合でも、「お世話になった人に財産を譲りたい」、「特定の兄弟にだけ財産を残したい」といった場合には、遺言書により希望が実現します。

生前贈与を活用する

配偶者がいるケースで、配偶者に自宅を引き継がせたい場合には、生前贈与をしておく方法もあります。

夫婦間の贈与でも原則として贈与税がかかりますが、婚姻期間20年以上の夫婦の場合、自宅の贈与については特例により2110万円まで非課税となります。特例を使って配偶者に自宅を生前贈与した場合、相続時にも特別受益として持ち戻さずにすみます。

生前から財産管理について考えておく

兄弟姉妹の中に独身の人がいる場合、将来、兄弟姉妹の相続が発生する可能性が高くなります。独身で一人暮らしの場合、他の人からは財産状況がわからないことも多いでしょう。相続発生前に本人が認知症になった場合も、財産について分かる人がおらず、財産管理が困難になってしまうことがあります。

このような「おひとりさま」の場合、高齢になってからの財産管理について、生前から考えておくのが安心です。「財産管理委任契約」や「任意後見契約」、「死後事務委任契約」により、信頼できる人に財産管理等を任せることができます。遺言書とあわせて活用しましょう。

異母兄弟や異父兄弟についても確認しておく

相続発生後に知らない相続人が出てくると、戸惑うだけでなく、連絡先を調べるのにも時間がかかってしまいます。親が離婚や再婚をしているケースでは、あらかじめ異母兄弟や異父兄弟についても確認しておくのがおすすめです。

異母兄弟、異父兄弟がいる場合、遺言書を書いておけば、相続の際に異母兄弟や異父兄弟を関与させずにすみます。

話し合いができないなら遺産分割調停を

相続発生後、兄弟姉妹間で話し合いが進まない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。スピーディーに遺産分割を終わらせたいなら、調停の申し立ても検討しましょう。

令和5年4月施行の改正民法により、相続開始から10年経過後は、遺産分割の際に特別受益や寄与分を主張できなくなりました。遺産分割自体には期限はありませんが、放置していると主張できる権利も主張できなくなってしまいます。

専門家に相談

兄弟姉妹相続で困ったら、早い段階で司法書士等の専門家に相談するのがおすすめです。専門家に依頼すれば、戸籍謄本を集めて兄弟姉妹関係を確認してもらえるほか、兄弟姉妹の連絡先等も調べてもらえます。必要な手続きについてサポートが受けられるので、遺産分割や相続手続きをスムーズに終わらせることができます。

まとめ

兄弟姉妹の相続では、よく知らない者同士が相続人となってしまうため、手続きがスムーズに進まない可能性があります。

兄弟姉妹相続が発生することが予想される場合、生前から遺言書などで対策しておきましょう。対策の方法はケースによっても異なってきますので、専門家に相談しながら検討するのがおすすめです。

お探しの記事は見つかりましたか?

関連する記事はこちら

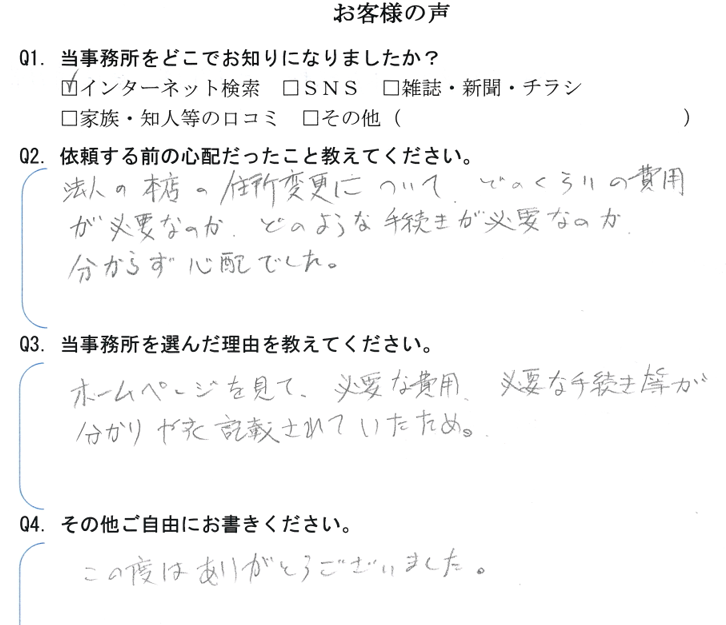

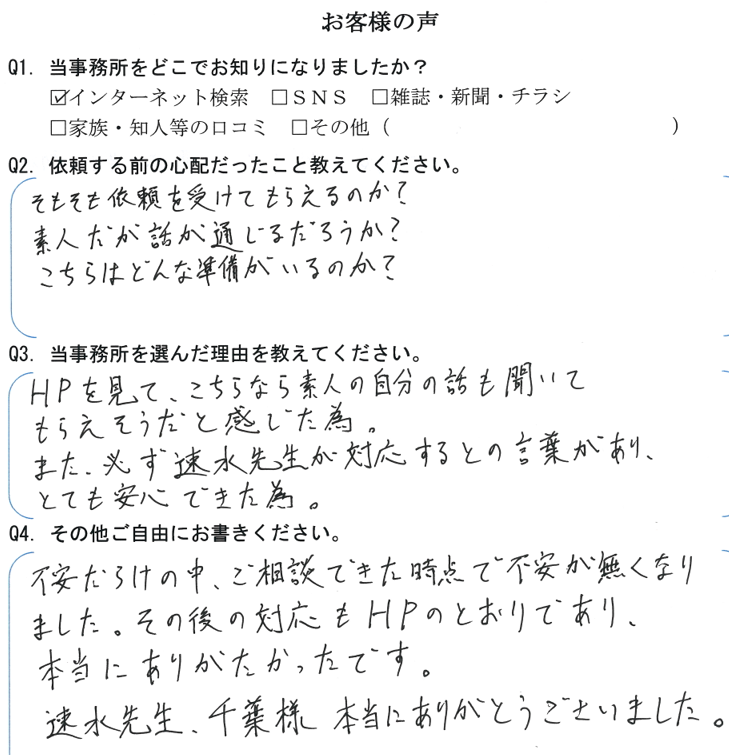

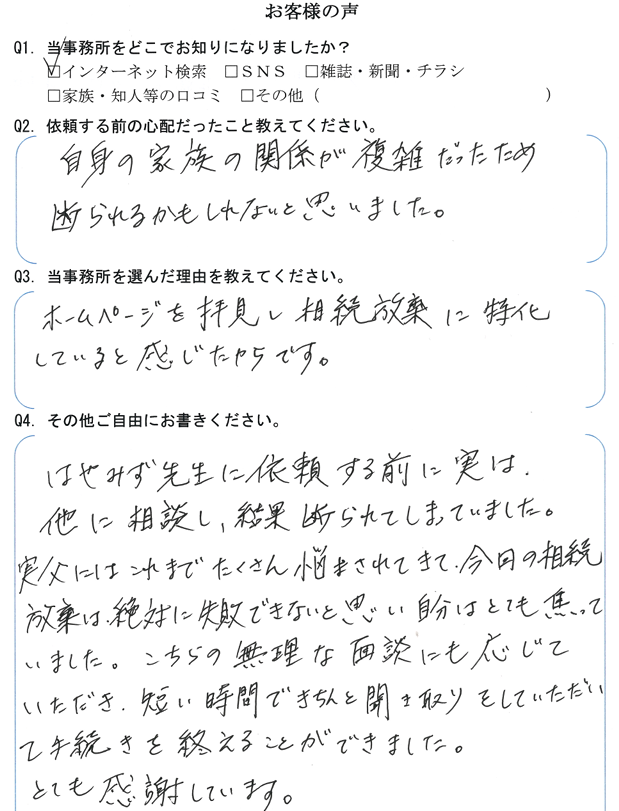

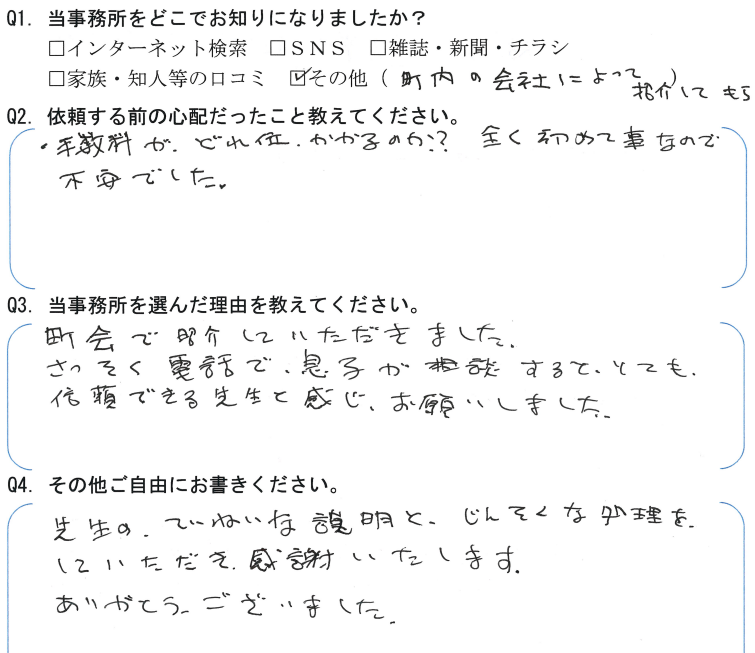

お客様の生の声

コラムカテゴリー

- トップページ

- はやみず総合事務所について

- お客様の生の声

業務内容・サービス紹介

- 法人向けサービス

よくあるご質問

- よくあるご質問

コンテンツ

- プライバシーポリシー

- 求人情報

新着情報

2024/12/28

年末年始の営業のお知らせ2024/07/24

資格予備校のアガルートアカデミー公式サイトに特別インタビューが掲載されました。2024/03/02

【解決事例】前妻の子が共同相続人になるケース2024/01/24

売れない「負動産」を相続した際の対処方法を司法書士が解説