登記されていないことの証明書ってなに?取得の仕方など

監修

司法書士 速水陶冶

/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

「登記されていないことの証明書」というのはあまり聞き慣れない書類だと思います。

「登記されていないことの証明書」の「登記」とは、不動産登記や商業登記ではなく、成年後見の登記(後見登記)です。

「登記されていないことの証明書」にはどんな意味があるのか、また、取得するにはどうすれば良いのかについて説明します。

目次

成年後見制度とはどのような制度?

成年後見制度の概要

成年後見制度とは、認知症などで判断能力が十分ではなくなった人や知的障害のある人に「成年後見人」等と呼ばれる援助者を付けて、本人の財産管理や身のまわりの手続きをサポートする制度です。

日本では、近年、少子高齢化が進んでおり、認知症などで判断能力が不十分になる高齢者が増加するようになりました。

こうした事情もふまえながら、従来の禁治産・準禁治産という制度を改め、平成12年より導入されているのが成年後見制度になります。

成年後見制度には任意後見制度と法定後見制度がある

任意後見制度は、本人が判断能力のあるうちに、自らが選んだ任意後見人との間で契約(任意後見契約)を結んでおくものです。

任意後見制度では、実際に後見が開始するのは、本人の判断能力が低下してからになります。

また、任意後見契約では、本人の生活・療養看護や財産管理に関する事務について任意後見人に代理権のみを与えることが可能で、同意権や取消権を与えることはできません。

法定後見制度は、家庭裁判所が援助者を選任するもので、判断能力の低下の度合いによって「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、それぞれ「成年後見人」「保佐人」「補助人」が付きます。

これらの援助者は本人の行為の同意・取消・代理の権限が与えられますが、援助者に与えられる権限の範囲はそれぞれ違っています。

また、保佐人と補助人の場合には、家庭裁判所がケースごとに定めることができる権限もあります。

成年後見は登記制度によって公示されている

成年後見登記制度の意味

成年後見人等の援助者は、本人(成年被後見人、被保佐人、被補助人)に代わって財産の売買契約を行ったり介護サービスの契約を締結したりすることになりますが、取引の相手方はそもそも援助者にそういった行為をする権限が与えられているのかどうかがわかりません。

そのため、成年後見人等の権限や任意後見契約の内容は後見登記により公示されることになっています。

「登記事項証明書」と「登記されていないことの証明書」

成年後見等の登記がされていれば、どういった内容で登記されているかという「登記事項証明書」を発行してもらえます。

取引の相手方は、登記事項証明書を確認すれば、権限が与えられた援助者なのかを判断することができます。

一方で、後見登記制度では、成年後見人等の援助者が付いていない人は、「登記されていないことの証明書」の交付を受けることができます。

「登記されていないことの証明書」はどんなときに必要になる?

「登記されていないことの証明書」は、様々な資格の登録申請の際に要求されることがあります。

たとえば、成年被後見人であれば、弁護士、司法書士、行政書士などの欠格事由(資格登録を認められない理由)になってしまいます。ですから、資格登録の際には、「登記されていないことの証明書」を提出して欠格事由に該当しないことを証明することになります。

同様に、建設業許可、古物商許可、風俗営業許可などの許認可申請の際にも、欠格事由に該当しないことを証明するために、「登記されていないことの証明書」の提出が必要になることがあります。

市区町村役場で発行される「身分証明書」とどこが違うの?

本籍地の市区町村役場に申請すれば、禁治産・準禁治産宣告の通知、後見登記の通知、破産宣告・破産手続開始決定の通知を受けていないことが記載された「身分証明書」と呼ばれる書面を発行してもらえます。

この「身分証明書」も、「登記されていないことの証明書」と同様の内容を証明するものですが、厳密には両者には違いがあります。

平成12年3月31日以前は禁治産者(成年被後見人とみなされる者)、準禁治産者(被保佐人とみなされる者)については、その内容が本人の戸籍に記載されていましたが、平成12年4月1日以降、現在の成年後見制度が施行され、後見登記の方法に変わりました。

こうした事情により、成年被後見人等でないことの証明は、平成12年3月31日以前の期間については「身分証明書」で、平成12年4月1日以降の期間については「登記されていないことの証明書」で証明することになります。

また、破産者でないことについては、「身分証明書」でなければ確認できませんから、資格登録や許認可申請において欠格事由に該当していないことを証明するためには、通常、両方の書類の提出を要求されます。

「登記されていないことの証明書」の取得方法

申請先

登記制度は現在はコンピュータ化されており、成年後見の登記は、東京法務局後見登録課の「後見登記等ファイル」に登記されています。「登記されていないことの証明書」の交付申請は東京法務局後見登録課に行うことになりますが、全国の法務局・地方法務局の窓口でも申請できるようになっています。

郵送申請の場合

「登記されていないことの証明書」は、郵送により請求することもできます。郵送申請は、東京法務局後見登録課のみで受け付けています。

<郵送先>

〒102-8226

東京都千代田区九段南1-1-15九段第2合同庁舎

東京法務局民事行政部後見登録課

必要書類

-

登記されていないことの証明申請書

法務局の窓口で入手できるほか、インターネットでダウンロードすることも可能です。

-

本人確認書類

運転免許証、健康保険証、パスポート等、氏名及び生年月日がわかる書類が必要です(郵送申請の場合にはコピーを送付)。

-

収入印紙

手数料として300円を収入印紙で納めます。

-

返信用封筒

郵送申請の場合には、返送先の住所を記載し、切手を貼付した長3サイズの返信用封筒を同封します。

まとめ

資格を取って業務を始めようとする場合や、新たに許認可を受けようとする場合に、「登記されていないことの証明書」の提出を要求されることがあります。「登記されていないことの証明書」は郵送申請も可能ですが、返送されてくるまでに時間がかかることもありますので、必要な場合には速やかに申請できるようにしておきましょう。

お探しの記事は見つかりましたか?

関連する記事はこちら

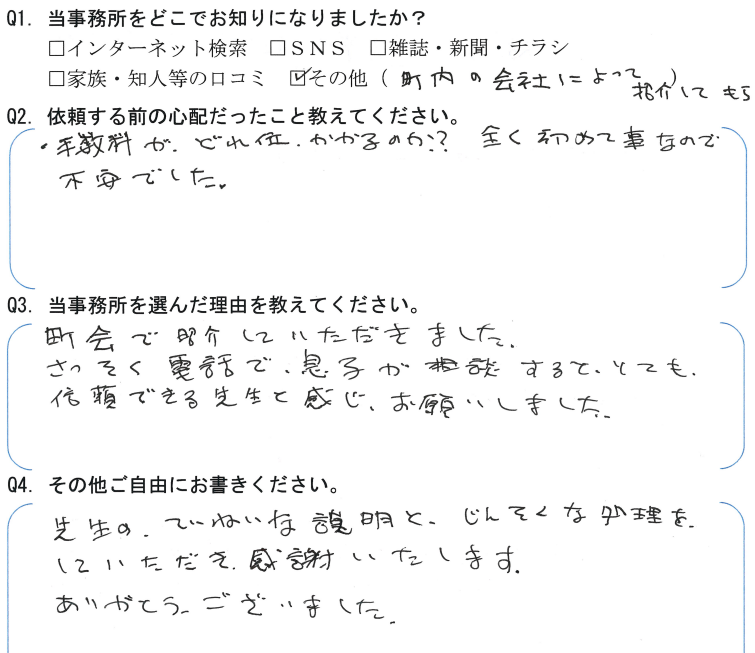

お客様の生の声

コラムカテゴリー

- トップページ

- はやみず総合事務所について

- お客様の生の声

業務内容・サービス紹介

- 法人向けサービス

よくあるご質問

- よくあるご質問

コンテンツ

- プライバシーポリシー

- 求人情報

新着情報

2024/12/28

年末年始の営業のお知らせ2024/07/24

資格予備校のアガルートアカデミー公式サイトに特別インタビューが掲載されました。2024/03/02

【解決事例】前妻の子が共同相続人になるケース2024/01/24

売れない「負動産」を相続した際の対処方法を司法書士が解説