家族信託(民事信託)を行う際の流れについて

監修

司法書士 速水陶冶

/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

高齢者の財産管理や相続対策に活用できるのが家族信託(民事信託)です。家族信託はわかりにくいと思うかもしれませんが、家族信託の大まかな流れを知っておくと、理解しやすくなります。

ここでは、家族信託を行う際の流れについて説明します。家族信託の始め方や始める際の手続きを知っておきましょう。

目次

家族信託(民事信託)は契約書か遺言が必要

家族信託(民事信託)とは

民事信託とは、財産を持っている「委託者」が、「受託者」に財産の管理や処分を委託し、財産から発生する利益を「受益者」に帰属させるしくみです。民事信託のうち、家族間で行われるものを家族信託と呼びます。財産を持っていても認知症などで適切に管理できない高齢者が増加している昨今、家族信託は資産管理・承継を円滑化できる有効な手段として注目されています。

家族信託のメリットとデメリット

家族信託には様々なメリットがありますが、よく言われているのは、成年後見制度と比較した場合のことです。成年後見制度も認知症などで財産管理ができない人(被後見人)を守る制度ですが、成年後見人(任意後見人・法定後見人)には財産管理権はあっても、財産を処分等して積極的に活用する権限はありません。

一方、家族信託では、受託者に財産の処分権限も与えることができます。つまり、家族信託では、認知症の人の財産を維持するだけでなく、増やすことも可能になります。

ただし、家族信託の受託者には、成年後見人のような身上監護権はありません。病院への入院手続きや施設への入所手続きを行ってもらうには、別途成年後見人を選任してもらう必要があります。家族信託だけで将来の不安を解消できない場合には、成年後見制度を組み合わせた方がよいことがあります。

家族信託(民事信託)の始め方

家族信託は、「信託行為」により開始します。信託行為とは、主に、契約と遺言の2つになります。

①契約

委託者と受託者とで信託契約を締結する方法です。信託契約には、法律上決まった方式はありません。民法の原則では、契約は申込と承諾の意思表示が合致すれば成立するものとされていますが、信託契約も契約書がなくても成立します。

ただし、信託契約は、財産の管理や処分の権限が移転するという重要な契約です。トラブルが起こる可能性もありますから、必ず契約書を残しておくべきです。通常の契約書でもかまいませんが、公正証書にしておくと、本人が間違いなく自分の意思で契約したことを証明できますから、トラブル防止の効果が高くなります。信託契約による家族信託は、信託契約締結時に開始します。

②遺言

委託者が遺言で受託者を指定し、信託を開始する方法です。信託契約と違い、遺言では委託者の一方的な意思で信託行為ができるため、受託者は信託を承諾しない選択も可能になっています。受託者が信託を承諾しない場合には、信託は開始しません。

信託設定後は信託財産を分別管理

家族信託を設定したら、信託財産は委託者や受託者の財産と分けて管理されることになります。不動産が信託財産である場合には、信託の登記を行って不動産の名義を変更します。現金が信託財産の場合には、金融機関で信託口口座や受託者名義の信託専用口座を作ります。

家族信託では課税はどうなる?

家族信託では、委託者から受託者へ財産の名義が移転することがありますが、受託者は利益を得ているわけではないため、受託者には課税されません。利益を得ているのは受益者なので、受益者に対して贈与税や相続税が課されることになります。

信託はいつ終了する?

信託の終了事由については、信託法に定められています(163条~166条)。主な終了事由として、信託の目的を達成したときや、目的を達成できなくなったときがあります。たとえば、受益者の生活の支援が信託の目的であれば、受益者の死亡により信託が終了します。

また、委託者と受託者が契約により信託を開始した場合には、お互いの合意により契約解除して、信託を終了することもできます。

家族信託(民事信託)に不動産が含まれる場合は登記も必須

不動産の信託は登記が必要

家族信託を設定後、信託財産に不動産が含まれる場合には、法務局で登記手続きを行うという流れになります。信託不動産は、受託者名義に変更されます。そのため、登記申請としては、

①委託者から受託者への所有権移転登記

②信託の登記

の2件を同時に申請します。

家族信託の登記手続きにはいつまでという期限はありませんが、信託契約等の後、できるだけ速やかに行いましょう。

信託の登記の必要書類

家族信託の登記をする際には、次のような書類が必要になります(信託契約による場合)。

○権利証または登記識別情報

○委託者の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)

○受託者の住民票

○信託契約書

○信託目録

○固定資産評価証明書

信託の登記にかかる費用

信託登記をするときには、次のような費用がかかります。

(1) 登録免許税

法務局で登記申請をするときには、登録免許税を払う必要があります。家族信託の登記をするときには、所有権移転登記と信託登記の2件の登記を申請することになります。このうち、所有権移転登記については登録免許税法により非課税となっています(第7条1項1号)。

信託登記については、固定資産評価額の0.4%(※ただし、土地については当面の間0.3%に軽減)の登録免許税がかかります。

(2) 書類の取り寄せ費用

登記申請をするときには、印鑑証明書や住民票が必要になりますから、これらの取得費用(1通300円程度)が必要です。また、不動産の表示を確認するために、登記事項証明書を取得する費用(1通600円)もかかります。

(3) 司法書士報酬

信託登記を司法書士に依頼した場合には、司法書士に支払う報酬が発生します。司法書士報酬については、統一された基準はないため、依頼する事務所によって異なります。

家族信託(民事信託)や相続に関する不安は司法書士や税理士に相談しよう!

契約書作成から専門家に任せる

家族信託では、法律上厳格な方式が定められているわけではありません。しかし、方式が定められていないからこそ、どのようにすれば有効に家族信託を設定できるかがわかりにくいと思います。

たとえば、家族信託の契約書を作成する場合でも、具体的に何をどう記載したらよいのかが一般の方にはなかなかわからないでしょう。家族信託は信託法にもとづいた制度になりますから、手続きの流れだけでなく、信託法の内容も理解しておかなければなりません。

インターネットや書籍を参考に信託契約書を作っても、法律を理解していなければ、肝心なところが抜けてしまうこともあります。

家族信託以外の方法も含めた対策をアドバイスしてもらう

家族信託では、不動産の登記や税金の問題がかかわってきます。家族信託に関心がある場合には、司法書士、税理士などの専門家に相談し、サポートしてもらうのがおすすめです。認知症対策や相続対策のために家族信託の利用を考えている場合には、成年後見制度など他の制度を代用・併用するのが有効なこともあります。

専門家に相談すれば、財産管理や財産活用のためのオーダーメイドの方法を考えてもらえます。自分の家庭に合った方法で将来の不安を解消するための対策ができます。

まとめ

家族信託を行うなら、契約書や遺言で信託を設定し、次に財産の名義を変更等して信託財産を分けるという流れになります。当事務所では家族信託の契約書・遺言書作成から登記手続きまで総合的なサポートが可能です。お気軽にご相談ください。

お探しの記事は見つかりましたか?

関連する記事はこちら

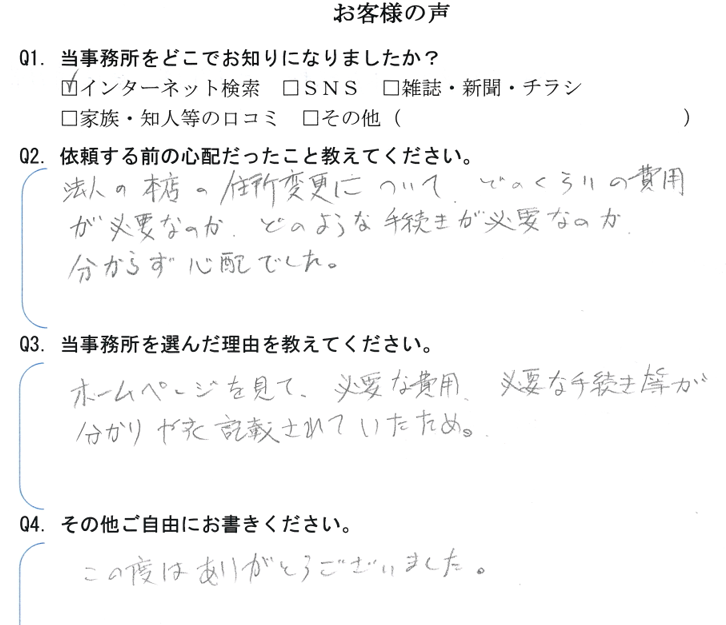

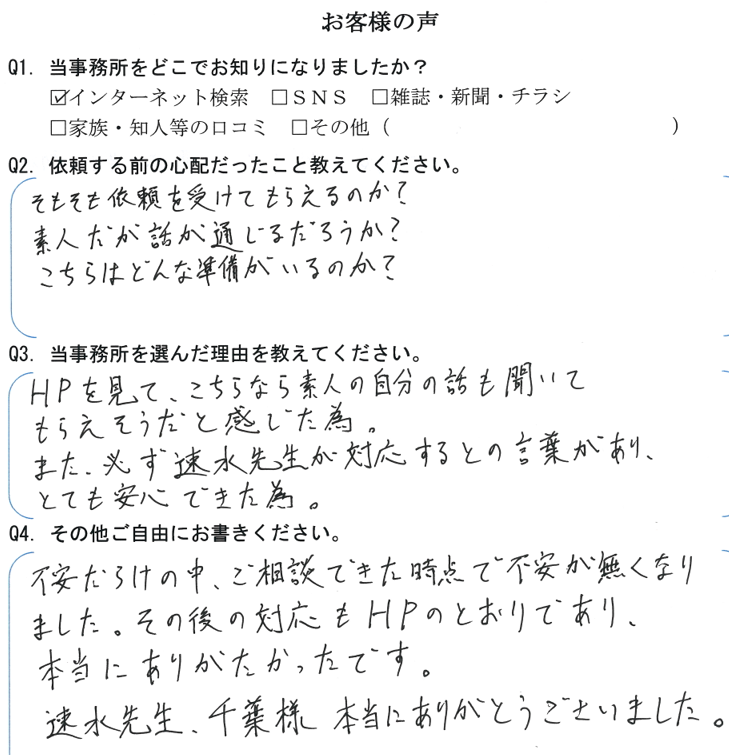

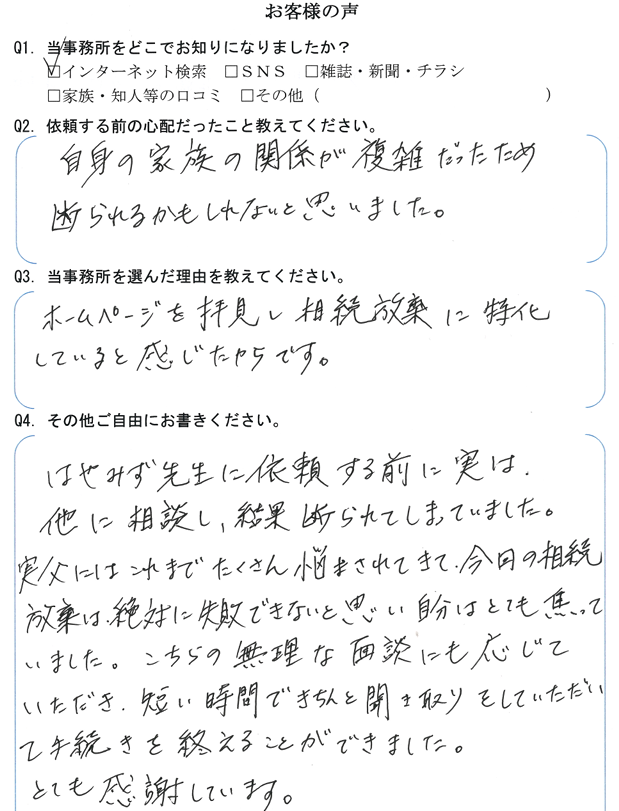

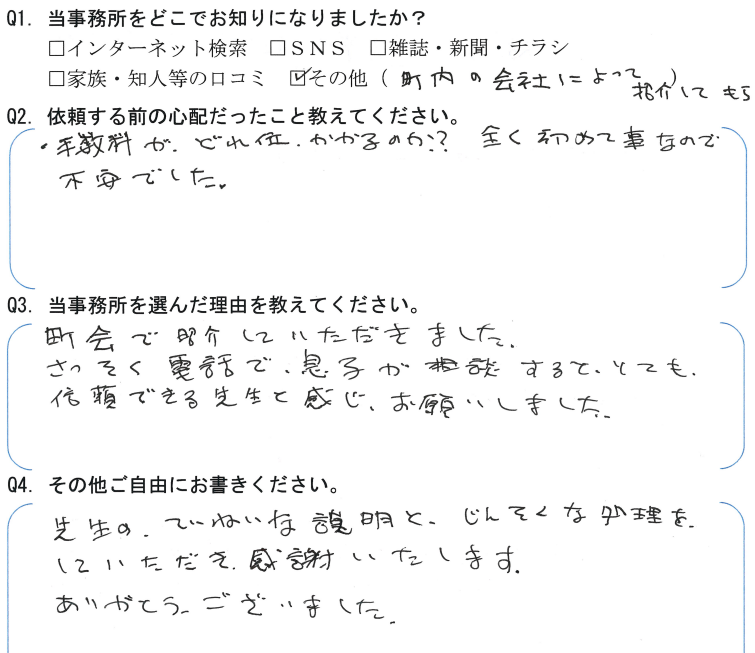

お客様の生の声

コラムカテゴリー

- トップページ

- はやみず総合事務所について

- お客様の生の声

業務内容・サービス紹介

- 法人向けサービス

よくあるご質問

- よくあるご質問

コンテンツ

- プライバシーポリシー

- 求人情報

新着情報

2024/12/28

年末年始の営業のお知らせ2024/07/24

資格予備校のアガルートアカデミー公式サイトに特別インタビューが掲載されました。2024/03/02

【解決事例】前妻の子が共同相続人になるケース2024/01/24

売れない「負動産」を相続した際の対処方法を司法書士が解説2024/01/24

相続は行政書士?司法書士?どちらに頼むべきか|相続の業務範囲を徹底比較