遺言の効力って法的にどれくらい?思いがけぬトラブルになるまえに

監修

司法書士 速水陶冶

/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

遺言を書けば自分の死後に財産を自分の希望する形で承継させることができます。しかし、遺言はどんな場合でも有効というわけではありません。遺言を書いたことによりかえってトラブルになっては困りますので、遺言を書く前に、遺言の効力について理解しておきましょう。

目次

遺言は形式的な要件をみたしていなければならない

遺言をする場合には、法律の定めに従って、遺言書を作成しなければなりません。方式を欠いた遺言は無効になります。

自筆証書遺言は形式に注意

遺言には、自筆証書遺言や公正証書遺言といった種類があります。特に、自筆証書遺言の場合には自分で作成することになりますから、うっかりしていると形式的要件をみたさず無効になってしまう可能性があります。たとえば、日付の記載がなかったり、他人に筆記させたりした遺言は無効です。ワープロで作成した遺言、ビデオによる遺言、夫婦共同で作成した遺言なども無効になります。

公正証書遺言でも無効になるケースはある

公正証書遺言は公証人の面前で作成する遺言になりますので、通常は形式的要件をみたすことになります。しかし、たとえ公正証書遺言でも、遺言能力がない人がした場合には無効になります。遺言をするには、満15歳以上という年齢条件があります。これについては、公正証書遺言作成時に戸籍謄本を提出することになりますから、通常は条件をみたしているはずです。しかし、年齢条件をみたしていても、意思能力や判断能力がなければ有効な遺言はできません。たとえば、詐欺や強迫により書かれた遺言も無効となります。

遺言に書いて効力がある事項は限られている

遺言は形式的な要件さえ充たしていれば必ず有効というわけではありません。遺言に書いて効力を持たせることができる事項は法律で定められています。

法定遺言事項とはどんなもの?

遺言に書いて法的に有効になる事項は、法定遺言事項と呼ばれます。法定遺言事項は、以下のような種類に分類されます。

相続の法定原則の修正

相続人の廃除、廃除の取り消し

相続分の指定

遺産分割方法の指定、遺産分割の禁止

特別受益の持戻し免除

遺産分割における担保責任に関する別段の意思表示

遺留分減殺方法の定め

(2) 相続以外の財産処分

遺贈に関する定め

財団法人設立のための寄附行為

信託の設定

生命保険金の受取人変更

祭祀主宰者の指定

(3) 身分関係に関する事項

認知

未成年後見人の指定

未成年後見監督人の指定

(4) 遺言の執行に関する事項

遺言執行者の指定

法定遺言事項以外を記載してもOK

上記のような法定遺言事項に当たらない内容を遺言書に記載しても、法的な効力は生じないことになります。しかし、遺言書には法定遺言事項以外を記載したらダメということはありません。法定遺言事項以外の内容は「付言事項」と呼ばれますが、家族や関係者に向けてのメッセージを伝えるために、遺言には敢えて付言事項を加えることが多くなっています。

たとえば、なぜそのような遺言になったかという理由を説明したり、家族に対する感謝の気持ちを書いたりすることで、相続人同士が争いになるのを防ぐこともできます。また、埋葬方法や墓地の希望を付言事項として書くことで、自分の死後に希望どおりにしてもらえる可能性もあります。

遺言を書くなら遺留分の侵害にも注意が必要

遺留分とは?

遺言者は遺言により自分の財産を自由に処分することができますが、一つだけ制約があります。それが、遺留分になります。遺留分とは、一定の相続人に与えられた相続財産の最低割合のことで、生前贈与や遺贈によっても侵すことのできない権利です。

遺留分がある相続人は、配偶者、子またはその代襲相続人、直系尊属(父母など)になります。また、遺留分の割合は、遺留分権利者が直系尊属のみの場合には遺留分算定の基礎となる財産の3分の1、それ以外の場合には遺留分算定の基礎となる財産の2分の1となっています。

遺留分減殺請求とは?

たとえば、遺留分をもつ相続人がいるにもかかわらず、被相続人が「友人Aに全財産を遺贈する」という遺言をした場合には、遺留分権利者は自己の遺留分の返還をAに請求することができます。このように遺留分に相当する相続財産を取り戻す手続きのことを遺留分減殺請求といいます。

なお、遺留分減殺請求ができる期間は限られており、相続の開始と減殺すべき遺贈・贈与があったことを知ったときから1年もしくは相続開始から10年となっています。

遺言を作成するなら遺留分も考慮した方がいい

遺留分を侵害する遺言は、直ちに無効になるわけではありません。遺留分権利者が減殺請求をしない限り、その遺言も有効ということになります。

しかし、遺留分権利者が減殺請求権を行使すると、遺留分を侵害している人は財産を返還しなければならず、返還額をめぐって争いになることもあります。トラブルを防ぐためには、遺留分を考慮した遺言を作成した方が良いでしょう。

遺言を書けばどんなことでも効力をもたせられるわけではありません。また、遺言を書く際には遺留分も考慮しておかなければトラブルになる可能性があります。遺言を作成すなら、できるだけトラブルの少ない形で有効な遺言を残すことが大切です。

お探しの記事は見つかりましたか?

関連する記事はこちら

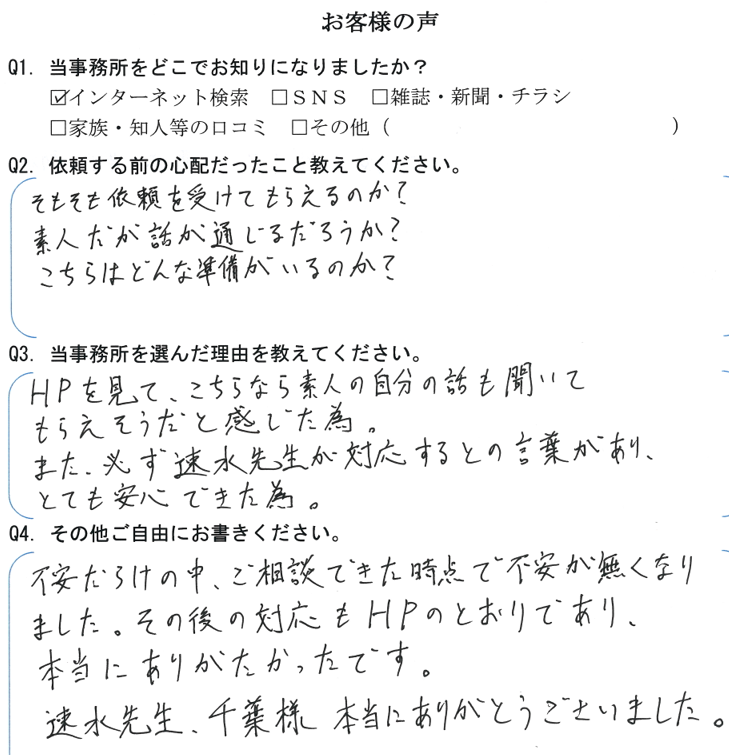

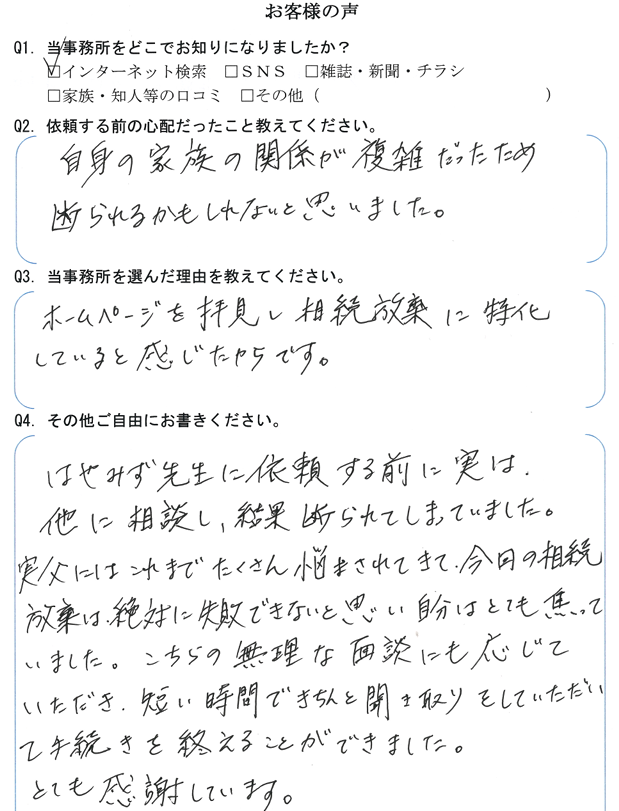

お客様の生の声

コラムカテゴリー

- トップページ

- はやみず総合事務所について

- お客様の生の声

業務内容・サービス紹介

- 法人向けサービス

よくあるご質問

- よくあるご質問

コンテンツ

- プライバシーポリシー

- 求人情報

新着情報

2024/12/28

年末年始の営業のお知らせ2024/07/24

資格予備校のアガルートアカデミー公式サイトに特別インタビューが掲載されました。2024/03/02

【解決事例】前妻の子が共同相続人になるケース2024/01/24

売れない「負動産」を相続した際の対処方法を司法書士が解説2024/01/24

相続は行政書士?司法書士?どちらに頼むべきか|相続の業務範囲を徹底比較